ein Wesen kann zu Nichts zerfallen!

Das Ewige regt sich fort in allen,

Am Sein erhalte dich beglückt!

Das Sein ist ewig, denn Gesetze

Bewahren die lebendigen Schätze,

Aus welchen sich das All geschmückt.

(aus dem Gedicht „Vermächtnis“ 1829

von Johann Wolfgang von Goethe)

ЗАВЕЩАНИЕ

Ни одно существо не может обратиться в ничто,

Вечность продолжает свое движение во всех,

Сохрани счастье бытия!

Бытие вечно, ибо законы

Охраняют живые сокровища,

Которыми украшается Вселенная.

Подстрочный (прозаический) перевод: Lozman

Mai 2017

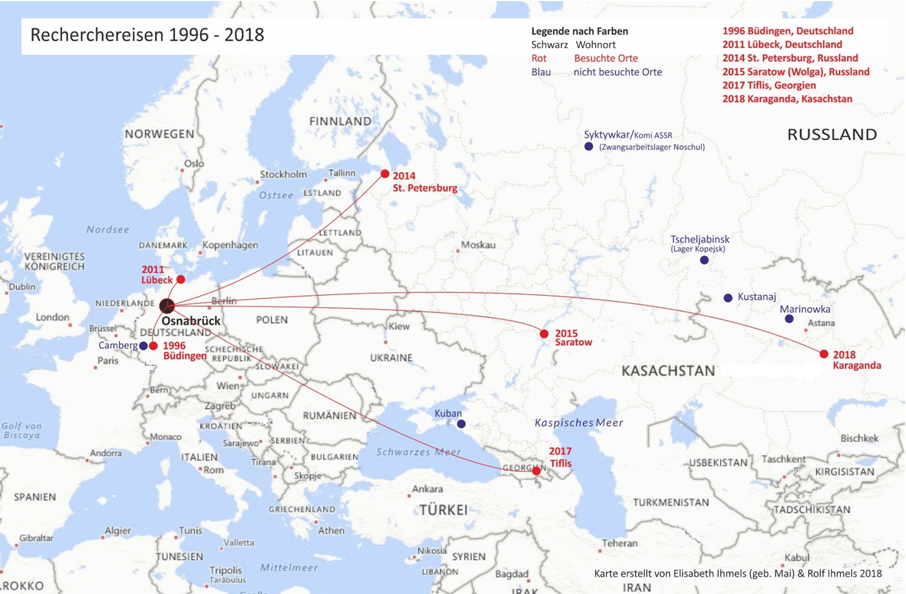

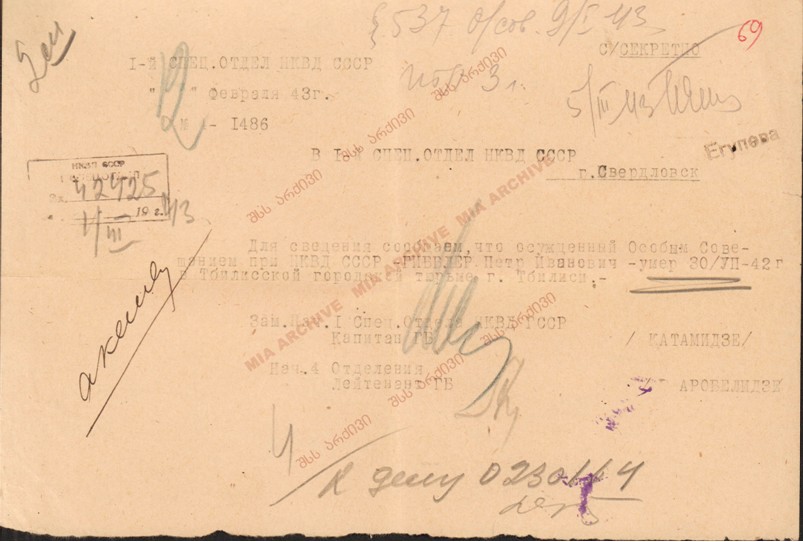

Ich sitze im KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv Tbilissi und halte die Akte meines Opas, Peter Giebler, geb. 1893, in Obermonjou, Kreis Marxstadt, Gebiet Saratow in der Hand. Mir kommt alles sehr unreal vor und ich zittere innerlich. Kaum zu fassen, ich habe ihn nach 76 Jahren gefunden und alles, was mir meine Oma, Elisabeth Giebler, geb. Konradi, erzählt hat, ist wahr… und noch darüber hinaus. Neben mir sitzt ein Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation – SOVLAB (Laboratorium zur Erforschung der sowjetischen Vergangenheit), hält in der Hand einen Zettel aus der Akte und weint. Mich beschleicht eine Vorahnung und ich hoffe nur, dass auf dieser Bescheinigung nicht steht, dass mein Opa erschossen wurde. Er reicht sie mir rüber und ich erstarre: „…gestorben am 30.07.1942 im Krankenhaus des Gefängnisses“.

Bescheinigung vom 12.02.1943 über den Tod von Peter Giebler am 30.07.1942, im Stadtgefängnis Tbilissi

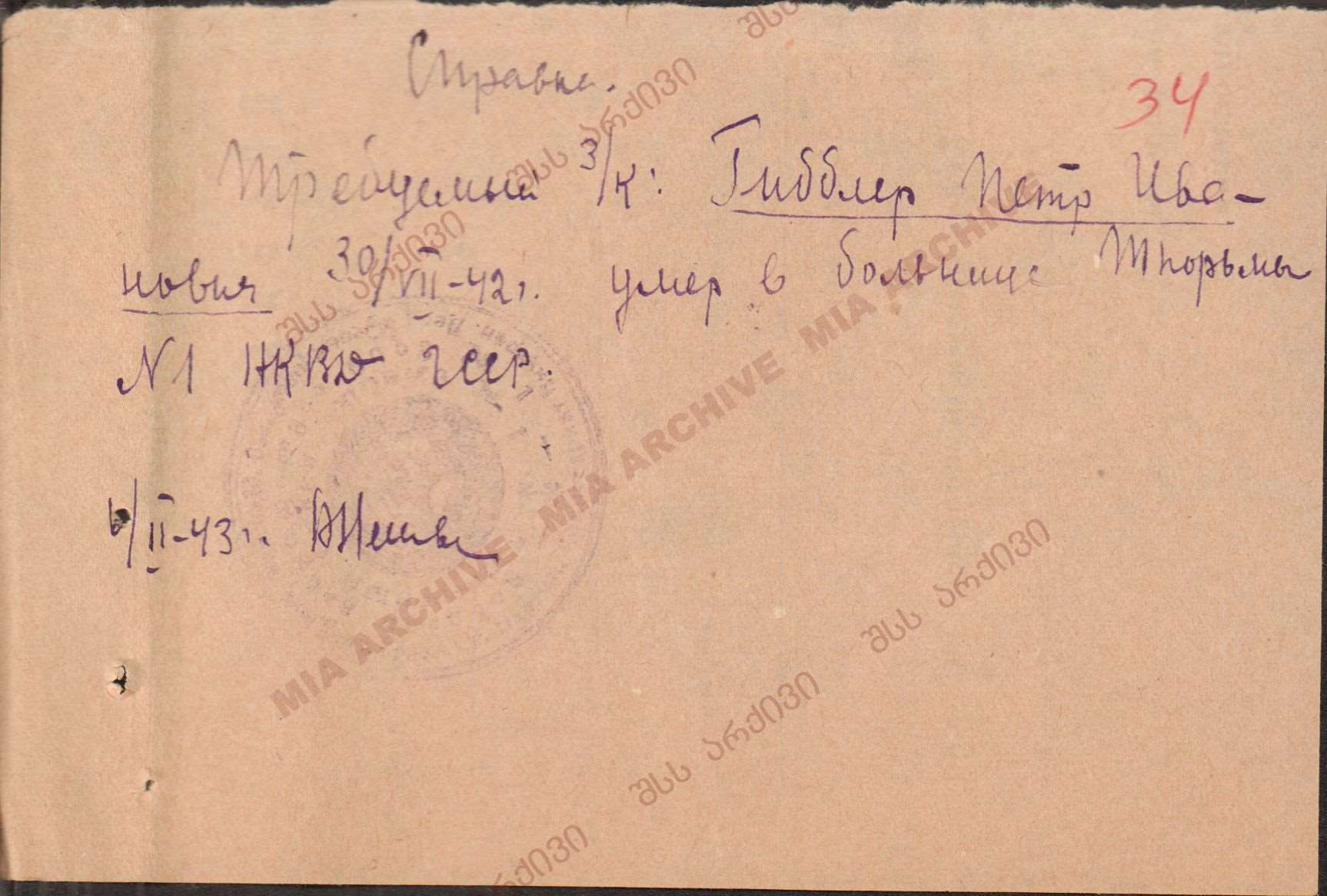

Bescheinigung vom 6.02.1943 über den Tod von Peter Giebler am 30.07.1942 im Gefängnis Nr. 1 des NKWD der GSSR (Volkskommissariat für Inneres der Georgischen Sowjetischen Sozialistischen Republik)

Ich bekomme keine Luft, mir wird schlecht und ich denke nur: „Gott sei Dank, nicht erschossen… !“

Wenn ich von meiner Georgienreise erzähle, werde ich von vielen gefragt: „Wie kann es sein, dass Du in Deutschland lebst und in Georgien auch Wurzeln hast? Was hat Dich dahingebracht… ?“

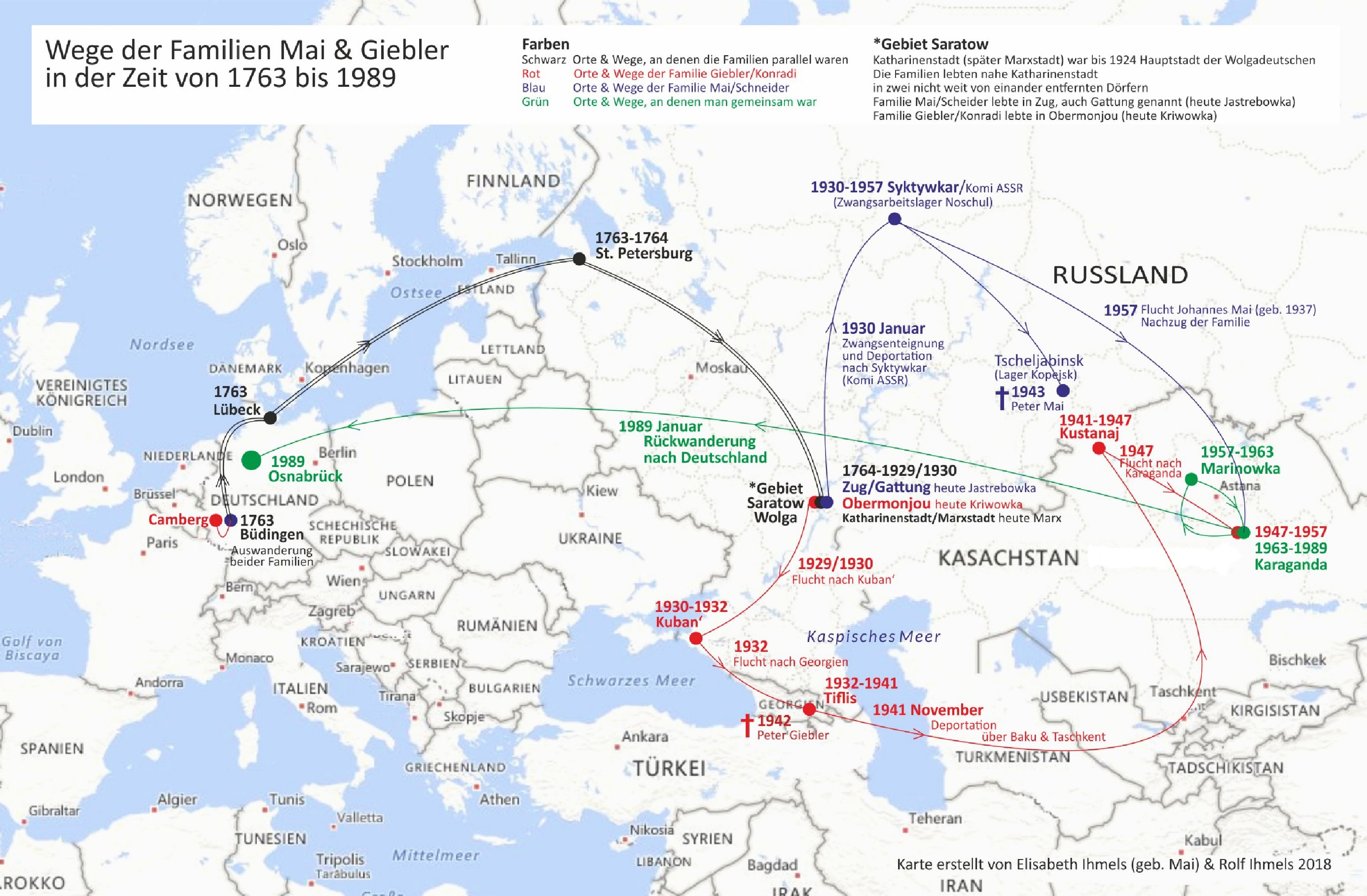

… Es fing alles bereits in der Kindheit und meiner frühen Jugend an. Ich, Elisabeth Ihmels, geb. Mai (16.06.1966) bin in Kasachstan, in der Nähe der Stadt Karaganda in einem deutschen Dorf (Sowchose Engels, heute Dorf Uschtobe) in einer Bauernfamilie als das vierte Kind geboren und liebevoll von meinem Stiefopa (Anton Klaus, 1898-1970) und meiner Oma mütterlicherseits, Elisabeth Giebler, geb. Konradi (1905-1985) aufgezogen worden. Da meine Eltern, Katharina Mai, geb. Giebler (1941-2010) und Johannes Mai (geb. 1937) viel gearbeitet haben, passten auf mich meine Großeltern auf.

von links nach rechts:

Katharina Mai, geb. Giebler, Johannes Mai,

Elisabeth Giebler, geb. Konradi, auf ihrem Schoß - ich: Elisabeth Mai,

Alexander Mai, Johannes Mai

Die Geschichten meiner Oma Elisabeth über die Vergangenheit, die hauptsächlich von unfassbarer Grausamkeit geprägt waren, prägten mich sehr. Für mich waren es damals Geschichten, die sich einerseits sehr spannend, andererseits aber auch sehr unrealistisch anhörten. Erst später in der Schule, im Geschichtsunterricht habe ich gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt. Denn das, was uns die Lehrer erzählt haben, passte in keinster Weise mit dem zusammen, was mir meine Oma zu Hause erzählte. Dies brachte mich durcheinander und rief in mir Zweifel hervor, denn ich glaubte nicht, dass meine Oma mich belügen würde. Ich fragte mich aber gleichzeitig, warum sollten dies jedoch die Lehrer tun? Ich begann mich zu fragen: „Was ist denn tatsächlich passiert und was ist die Wahrheit?“ Denn es waren zwei Welten: eine – die in der Schule, die die Geschichte beschönigte und die Verbrechen verschwieg und die andere– die Geschichten, die ich zu Hause hörte, von der Zwangskollektivierung, der Entkulakisierung, den Verhaftungen, den Erschießungen, dem Hunger, der Flucht und von der Deportation. Oma hielt nichts zurück bzw. schimpfte dabei sehr und sagte immer wieder, dass die Bolschewiken und Kommunisten keine Menschen waren, sondern „Antichristen“ und viele Verbrechen verübt haben, ganz besonders Stalin. Da hörte ich zum ersten Mal diesen Namen von meiner Oma und das verstand ich nicht, da Stalin von unseren Lehrern in der Schule als Held des Sieges im Zweiten Großen Vaterländischen Krieg gepriesen wurde und man ihn sogar ganz liebevoll „Väterchen-Stalin“ nannte. Darüber versuchte ich mit meiner Oma zu diskutieren. Oma wurde dabei häufig wütend und erzählte mir immer wieder die Geschichte von Opas Verhaftung im Oktober 1941 und der grausamen Deportation der Deutschen aus Tbilissi, Anfang November 1941, als sie über Baku, mit dem Schiff über das Kaspische Meer und anschließend weiter (über Taschkent) - über mehrere Wochen mit dem Zug - nach Kasachstan, in das Gebiet Kustanaj (Kreis Presnjakowskij, Stanzija Lebjaschje) gebracht wurden und man sie aus den Viehwaggons in die Steppe, ins Nichts abgeladen hatte. Sie mussten sich mit den bloßen Händen Löcher in die Erde graben und in den so geschaffenen Erdbehausungen, „Semljanki“ genannt, versuchen zu überleben. Es war im November und es lag schon Schnee, es gab nichts zu essen und sie konnten nur leere Felder nach etwas Essbarem absuchen. Ab und zu fanden sie ein paar faule Kartoffeln und so ernährten sie sich davon und hauptsächlich von Brennnesseln. Es folgten Jahre, die mit Hunger, Kälte, unmenschlicher Arbeit, Unterdrückung, Läusen, Krankheiten und Tod gefüllt waren… .

von links nach rechts:

oben: unbekannte Frau mit Johannes Giebler auf dem Arm

in der Mitte: Klemens Giebler, Alexander Giebler, Elisabeth Giebler, geb. Konradi

unten, (in der Mitte): Alwina Giebler (Russland, an der Wolga)

von links nach rechts:

oben: Alexander Giebler, Paul Giebler, Alwina Giebler

unten: Josef Giebler, Peter Giebler, Elisabeth Giebler, geb. Konradi, auf ihrem Schoß: Katharina Giebler

(Georgien)

Zu Beginn der Deportation im November 1941 war meine Mutter, Katharina Giebler, damals ein kleines acht Monate altes Kind. Sie hatte noch fünf Geschwister, im Haushalt lebte auch noch Ihre Oma, Katharina Giebler, die Mutter von Peter Giebler. Ihr Opa, Johannes Giebler, starb kurz nach der Ankunft in Kasachstan, erschöpft und erkrankt vom Transport.

Meine Oma, Elisabeth Giebler, musste in der nahegelegenen Kolchose die Getreidefelder bestellen, sich um die Ernte kümmern und ganz schwere Arbeiten unter Aufsicht verrichten. Sie musste sehr schwere Getreidesäcke auf Pferdefuhrwerke verladen, transportieren und abladen. So wurde sie für ihre zupackende Art bei der schweren Arbeit von den Aufsehern und der hiesigen Bevölkerung „germanskij Muschick“ („germanischer Recke“) genannt.

Die Väter ihrer Kinder, Klemens Giebler ((1905-1935), der erste Ehemann, der jüngste Bruder von Peter Giebler) wurde 1935 in Tiflis eines Nachts abgeholt. Meine Oma hat ihn nie wiedergesehen.

Der zweite Ehemann, Peter Giebler (der älteste Bruder von Klemens Giebler), wurde auch nachts abgeholt (meine Mutter war gerade 7 Monate alt) und nie wiedergesehen.

Oma erzählte oft, dass er unter seinen Mitmenschen, den Deutschen, spionieren und sie denunzieren sollte. Es kamen Vorgesetzte und verlangten Informationen von ihm. Opa erwiderte jedoch: „Erstens mache ich so etwas aus Prinzip nicht und zweitens, erlaubt mir das mein Glauben nicht!“ In der Nacht darauf wurde er sofort abgeholt. Es waren zwei Männer mit Gewehren, die ihn verhafteten. Oma sagte, sie wussten alle, dass sie ihn nie wiedersehen würden, genauso wie auch den ersten Mann. Die Kinder klammerten sich an ihn und wollten ihn nicht loslassen, alle haben laut geweint und geschrien…

Wenn meine Oma von der Verhaftung und der Deportation im November 1941 aus Tbilissi nach Kasachstan erzählte, konnte sie ihre Tränen nicht mehr unterdrücken. Ganz besonders schwer fiel es ihr, von der Fahrt in den Viehwaggons zu erzählen, denn sie wussten nicht, was mit ihnen passieren würde, was sie erwartet und wo sie hingebracht werden. Die Züge waren überfüllt, die Menschen standen eng aneinander gepresst in den Waggons, die von innen mit Stroh bestreut waren. Oma musste, aus Platzmangel, mit meiner Mama, bei der Kälte, draußen zwischen den Waggons sitzen. Die Windeln meiner Mama, die 8 Monate alt war, hat meine Oma am eigenen Körper getrocknet. Die Züge wurden bewacht und während der Fahrt konnte Oma immer wieder sehen, wie die Leichen, der während der Fahrt verstorbenen Menschen - ohne den Zug zu stoppen - aus den Waggons herausgeworfen wurden; sie flogen teilweise an ihr vorbei… .

Das alles hat mich tief bewegt und ich sah immer wieder nicht nur Entsetzen in den Augen meiner Oma beim Erzählen, sondern auch ihren tiefen Schmerz und ihre Traurigkeit. Damals hatte ich mir selbst versprochen, dass ich Omas Mann, Mamas Papa und meinen Opa, unbedingt finden werde, wenn ich „groß bin“; denn ich konnte es mir damals noch gar nicht vorstellen, dass Menschen über Nacht verschwinden und keiner weiß, wo sie sind und was mit ihnen passiert ist und das Schlimmste, dass man auch keine Nachricht darüber bekommt, auch wenn sie nicht mehr leben.

Nun, es sind dann viele Jahre vergangen und die Verbindung zu meiner Oma war bis zu ihrem Tod, im Jahr 1985, immer sehr eng und innig und ihre Geschichten ließen mich nicht mehr los... .

Ich studierte „Russische Sprache und Literatur“ an der Universität Karaganda, an der philologischen Fakultät, gründete inzwischen selbst eine Familie mit Robert Ekkart (1961-1996) und wir bekamen am 2.01.1987 unsere kleine Tochter, Veronika. Damit ich mich um sie voll und ganz kümmern konnte, nahm ich ein Fernstudium auf und arbeitete parallel dazu, kurz vor der Ausreise nach Deutschland, in unserem Dorf im Kindergarten, den Veronika mit ihren eineinhalb Jahren als Kindergartenkind auch besuchte.

Im Jahr 1989 sind wir dann, zusammen mit meiner ganzen Ursprungsfamilie, nach Deutschland ausgewandert. Omas Bruder, Josef Konradi, war schon hier. Er war 1941 über Polen vor dem stalinistischen Terror und um den Erschießungen zu entkommen, nach Deutschland geflohen. Er änderte seinen Namen auf Konrad, damit man ihn nicht findet und hatte bis zu seinem Tod eine sehr große Angst, dass man ihn doch noch aufspürt und erschießen, oder sonst wie „beseitigen“ würde.

Mamas Halbbruder, Paul Giebler, war auch schon in Deutschland. Er ist schon Ende der 70er Jahre ausgewandert und zwar über Litauen. Er war es, der uns im Januar 1989, schon vor dem Ende der DDR, durch einen Familienzusammenführungsantrag nach Osnabrück (Niedersachsen) holte.

Hier in Osnabrück, in Niedersachsen, im Übergangslager (Caprivikaserne) angekommen, dachte man, dass man all die Schatten der Vergangenheit für immer hinter sich gelassen hat und dass ein neues Leben beginnt. Sich einleben, die Suche nach einer Wohnung, die Kindergartensuche für unsere dreijährige Tochter, der Besuch eines Sprachkurses, dann ein Magisterstudium der Sprach- und Literaturwissenschaft (Germanistik) wurden in Angriff genommen. Parallel arbeitete ich nebenbei in den Semesterferien als Lehrkraft und gab „Deutschunterricht für Aussieder“ und „Deutsch- und Russischkurse für Einheimische“. Bei all dem, was ich gemacht habe und auch machen musste, war für mich immer die Familie das aller Wichtigste und wichtig für mich war vor allen Dingen, dass ich immer Zeit für unsere Tochter habe.

Integration wurde ganz großgeschrieben und es war klar, wir haben es geschafft! Vor der Gründung unseres Verlages und Übersetzungsbüros, nach meinem Studium, im Jahr 1999, haben mein zweiter Mann, Rolf Ihmels (geb. 1955) und ich, uns intensiv mit dem Thema der Integration der Deutschen aus Russland befasst, da es das zentrale Thema unserer Verlagswerke werden sollte. Durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema merkte ich plötzlich und für mich unerwartet, nach so vielen Jahren des Lebens in Deutschland, dass ich Heimweh und Sehnsucht hatte und fragte mich: „Wie kann das denn sein, nach so vielen Jahren?“ Ich fühlte, dass ich hier doch noch nicht richtig angekommen war und immer noch entwurzelt bin.

Mein Mann schlug mir vor, nach Büdingen in Hessen zu fahren, an den Ort, von dem aus - laut Omas Erzählungen - meine Vorfahren im Jahr 1763 nach Russland auswanderten. Sie waren dem Ruf der Zarin Katharina der Großen gefolgt und suchten eine neue Heimat. Mein Mann sagte: „Vielleicht findest Du so Deine Wurzeln und kommst dadurch hier endlich ganz an!“

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Mann, Rolf Ihmels, bedanken, der mich bei meiner Ahnensuche, bei all den Reisen und Erlebnissen, die emotional oft nicht einfach zu verkraften sind, mit seiner ganzen Kraft unterstützt!

Büdingen - Oktober 1996

Wir sind auf der Fahrt von Osnabrück nach Büdingen jetzt endlich in Hessen angekommen, in der Heimat meiner Urahnen. Die Landschaft und die Häuser sind mir überhaupt nicht fremd und erinnern mich an mein Dorf in Kasachstan. Mir wird bewusst, dass die Deutschen damals nicht nur ihre Art zu bauen, den Hof und die Wirtschaft zu führen, sondern auch die Gestaltung ihrer Umgebung mitgenommen haben und dass sie wirklich versucht haben, sich ihre alte Heimat in der Fremde neu zu schaffen. Ich rufe meine Mutter an und sage ihr, dass ich sie sehr liebe und verstehe, dass sie durch die Ausreise nach Deutschland wieder ihre Heimat verloren haben; wir weinen beide am Telefon… .

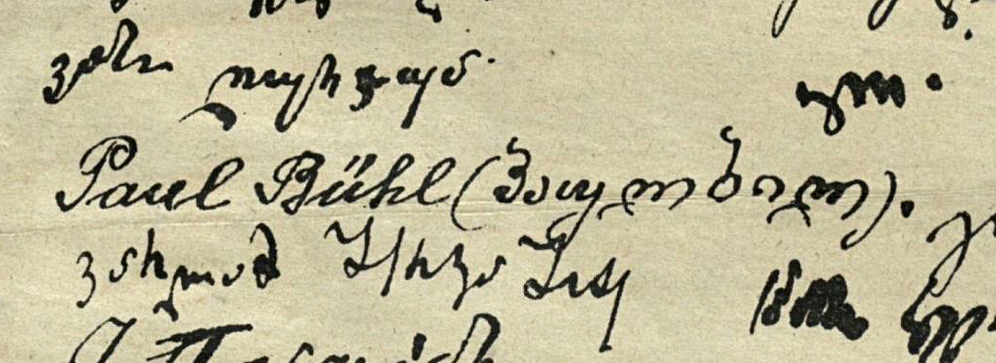

In Büdingen angekommen, bin ich voller Hoffnung, hier die Spuren der Vergangenheit zu entdecken. Mein Mann und ich gehen am frühen Morgen durch die Stadt, kommen zu einer alten Kirche, gehen zum Pfarrhaus, werden reingelassen. Man gibt uns ein altes Kirchenbuch, in dem der Schreiber damals alle wichtigen familiären Vorkommnisse eingetragen hat. Das Buch stammt aus dem 18ten Jahrhundert und wir durchblättern es ehrfurchtsvoll. Ich bin sehr aufgeregt und meine Hände zittern beim Wenden der einzelnen Seiten. Wir beginnen zu suchen, einige Jahre vor dem Datum der Ausreise und plötzlich entdecken wir die Familie Johannes Mai, die Urahnen meines Vaters. (Johann Georg May) Über Jahre sind die Geburten ihrer Kinder eingetragen, immer wieder, bis zum Jahr 1763, dem Jahr der Auswanderung. Danach gibt es keinen Eintrag mehr.

Elisabeth Ihmels am Pfarrhaus der Stadt

Man darf keine Kopien machen und ich mache mir Notizen. Die Spur von meiner Familie Giebler und Konradi, also der Seite meiner Mutter und meiner Oma, kann ich aber nicht entdecken; das macht mich ein wenig traurig. Später hören wir bei der Büdingen-Schlossführung, dass Büdingen in den Jahren 1762 und 1763 ein Sammelort für Familien war, die nach Russland auswandern wollten. In Büdingen haben die, die auswandern wollten, aber noch nicht verheiratet waren, schnell geheiratet, bevor es weiter nach Lübeck aufs Schiff ging, um nach Sankt Petersburg zu reisen. Katharina die Große hatte verfügt, dass nur verheirateten Paaren Erde zugeteilt werden sollte. Ich denke, dass die Familien meiner Mutter und Oma (Giebler, Konradi) eventuell nicht in Büdingen gewohnt haben, sondern nach Büdingen nur zum Zweck der Auswanderung kamen. Erst Jahre später erfahre ich, dass die Gieblers und Konradis aus Camberg stammten, das früher an Trier angeschlossen war, heute aber zu Hessen gehört und jetzt Bad Camberg heißt. Somit hat sich der Kreis geschlossen und die Dinge sich, in Bezug auf den Sammelpunkt, bestätigt.

Abends denke ich, es ist zwar traurig, dass ich Mamas Ahnenspuren nicht gefunden habe; dafür habe ich aber unerwartet Papas Urahnen entdeckt. Plötzlich höre ich in dem Lokal den hessischen Dialekt und mein Herz fängt an, höher zu schlagen; denn ich fühle mich meiner Oma hier ganz nah. Mein Mann versteht fast kein Wort und ich bin ganz selig, dass ich ihm das Hessische „übersetzen“ kann. Als Kind sprach ich einen hessischen Dialekt und als ich in die erste Klasse kam, sprach ich nicht so gut Russisch, denn meine Oma konnte ganz schlecht Russisch sprechen und sprach mit mir nur Deutsch (im hessischen Dialekt). Den Kindergarten hatte ich nicht besucht, denn meine Oma war zu Hause und hat auf mich aufgepasst.

Am nächsten Tag sitzen wir im Schlosscafé und ich fühle mich einfach „zu Hause“, bin aufgeblüht und kann mein Glück nicht fassen. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass hier die große Auswanderung begann und ich bekomme auf einmal eine Idee, genauer gesagt einen tiefen Wunsch. Ich will die Spuren meiner Ahnen verfolgen, durch alte Zeiten schreiten, nachempfinden, was sie bewegt hat, ihre Heimat für immer zu verlassen, was sie erlebt haben, wie sie sich gefühlt haben… . Und plötzlich waren sie wieder da - Omas Geschichten - und ich wollte es wirklich wissen, ich wollte mit den Augen meiner Vorfahren sehen und mit ihren Herzen empfinden, ich wollte durch und in Omas Geschichten reisen. Mir war klar, wir werden diesen Wunsch nicht innerhalb ein paar Jahren erfüllen können, aber auch wenn es Jahrzehnte dauern sollte, das hier – ist jetzt der Anfang, der Gedanke ist geboren – hier in Büdingen im Schlosscafé, in dem Ort wo alles begonnen hatte… .

… 15 Jahre sind vergangen, bis wir unser nächstes Ziel ansteuern konnten. Vorher waren wir oft in Büdingen und ich habe es genossen, meinen Vorfahrern ganz nah zu sein. Wir haben viel über unser Vorhaben gesprochen, Reiserouten geplant und verworfen und geträumt. Außerdem habe ich mich ganz intensiv noch einmal mit Omas Geschichten auseinandergesetzt, sie in einen historischen Kontext eingestellt und versucht, die einzelnen Puzzleteilchen zusammen zu bekommen, indem ich häufig mit meinen Eltern gesprochen habe, um einigen Sachen noch einmal ganz auf den Grund zu gehen bzw. die Daten und Ereignisse genauer zu überprüfen. Dies war jedoch nicht so einfach, da die Ortschaften z.B. an der Wolga andere Namen trugen und es nicht zu lokalisieren war, wo die vermissten bzw. verhafteten Personen gestorben sind, da es darüber keine Nachrichten gab. Omas Vater verschwand in Taschkent im Gefängnis, Omas Ehemänner sind in Tiflis verhaftet worden und verschwunden, Papas Vater ist in Tscheljabinsk im Gefängnis gestorben, aber wie, das wusste auch keiner. Mir schwirrte der Kopf und ich wusste nicht, wie oder wo ich beginnen sollte, sie zu suchen. Es waren noch so viele offene Fragen und die Geschichten der Verwandten der väterlichen Seite waren unterschiedlich, nicht schlüssig und teilweise widersprüchlich.

Omas Geschichten konnte ich am besten in das Gesamtgeschehen einordnen, auch wenn einige Spuren verlorengegangen sind. Daher habe ich mich entschlossen, mich zuerst einmal auf die Ahnenspuren mütterlicherseits zu konzentrieren.

Lübeck - Januar 2011

Wir sind in der Hansestadt Lübeck angekommen und mir wird bewusst, dass es der letzte Ort in Deutschland ist, den meine Vorfahren gesehen haben, der Abschiedsort, denn viele haben Deutschland, ihre Heimat, nie wiedergesehen. Was ist hier in dem Ostseehafen in den Menschen vorgegangen, was haben sie gefühlt; vielleicht überwog doch der erwartungsvolle Blick in die ferne Zukunft und die Hoffnung, dass sie endlich die Freiheiten bekommen, die man ihnen versprach in Bezug auf die Religion, die Selbstverwaltung, die Möglichkeit, die eigene Erde zu bestellen und in Frieden miteinander zu leben?

Ich stehe am Hafen, von dem aus die Schiffe vermutlich gestartet sind und mir wird ganz wehmütig zu Mute… . Werden sie all das finden, was sie sich für ihre Kinder und sich erhofft haben?

Elisabeth Ihmels, Lübeck, an der Ostsee

Werden sie nicht an Heimweh zerbrechen? Ist ihnen bewusst, dass es ein Abschied für immer ist?

… und plötzlich wird mir bewusst, dass ich, als diejenige, die auch eine Auswanderung aus Russland (Kasachstan) nach Deutschland hinter sich hat, es ein wenig nachempfinden kann, wie sie sich gefühlt haben müssen. Denn es war ihnen damals noch nicht bewusst, als das Schiff in die Fremde stach, dass der Blick zurück in den Hafen für viele der letzte Blick sein wird…, denn es überwog der hoffnungsvolle Blick in die unbekannte Zukunft und die Menschen waren voller Kraft, Mut und Zuversicht, dass sie ganz neu anfangen können, dass sie es schaffen werden, dass sie eine neue Heimat in dem großen fremden Land Russland finden würden und dass sich alles zum Guten wandelt.

Sankt Petersburg - Februar 2014

Es ist Februar und wir sind gut im winterlichen Sankt Petersburg gelandet. Die Stadt wirkt majestätisch und ihre Schönheit lässt einen erstaunen. „Ein wenig wie in Italien“, - denke ich, als wir den Newskij Prospekt entlangfahren.

Dabei muss ich an den Schriftsteller Nikolaj Gogol‘ denken und seine Figuren, die den „Newskij“ entlang spazierten. … und irgendwo muss auch der Ort sein, an dem Onegin aus Puschkins Poem „Ewgenij Onegin“ gerne mit seinen Freunden verweilte. Plötzlich treffe ich auch die Spuren der deutschen Dichter, ein Denkmal für Johann Wolfgang von Goethe und ich denke dabei, ob ich die Spuren meiner Vorfahren entdecke?

Elisabeth Ihmels, Goethe-Denkmal, St. Petersburg

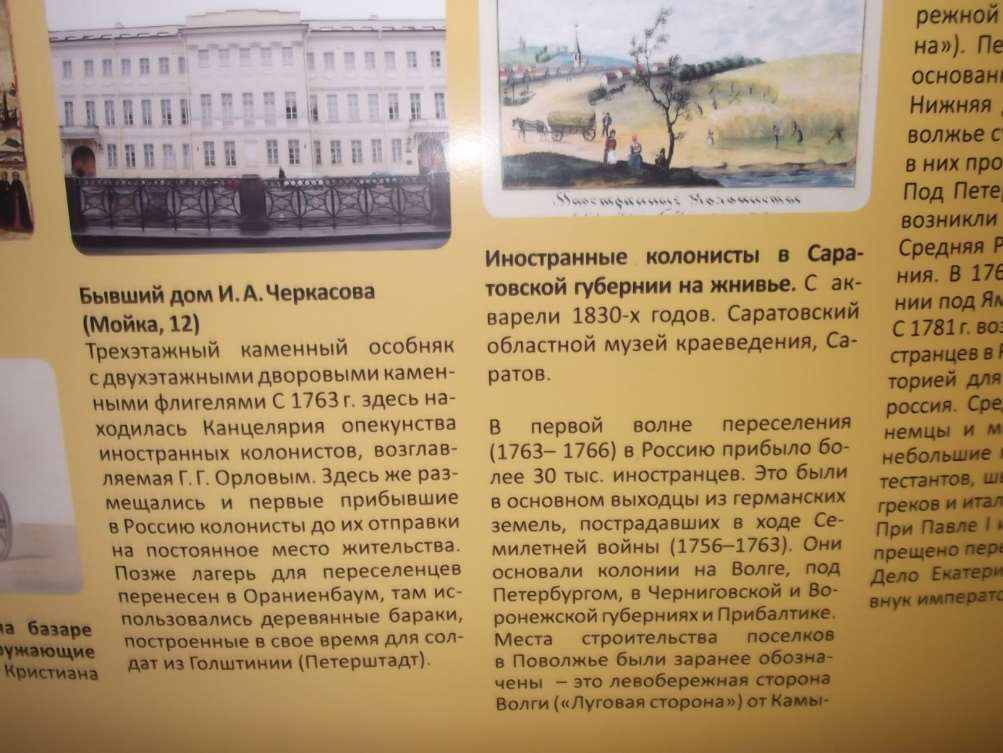

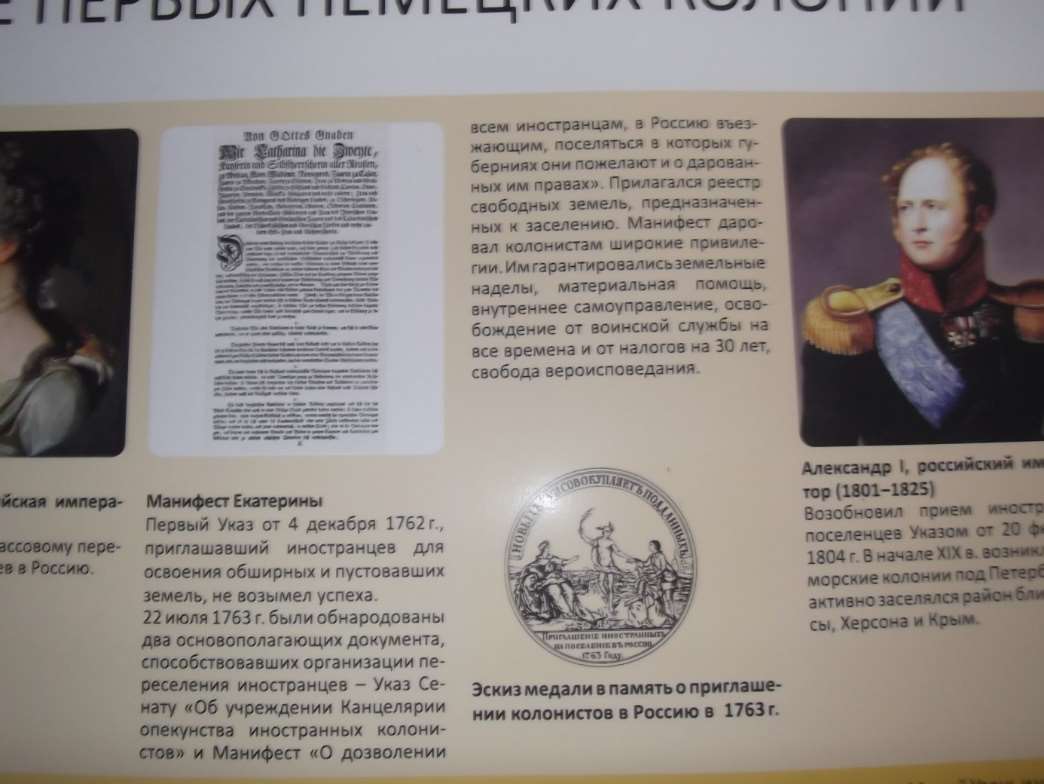

Und tatsächlich, schon am nächsten Tag gehen wir bei einem Stadtspaziergang in eine Kirche der deutschen lutherischen Gemeinde. Es ist die Sankt-Petri-Kirche. Gerade zu diesem Zeitpunkt wird dort eine Ausstellung über die Geschichte der deutschen Kolonisten gezeigt, die 1763 in Petersburg angekommen sind. Ich denke, es ist doch kein Zufall; es ist wie ein Geschenk für mich und wir sind beide überglücklich!

Rolf Ihmels (Sankt-Petri-Kirche, Newski-Prospekt Nr. 22-24)

Zuerst entdecken wir eine Karte mit den Auswanderungswegen aus Deutschland nach Russland und fühlen uns bestätigt in Bezug auf unsere Wanderroute.

Karte mit den Auswanderungswegen aus Deutschland nach Russland, Ausstellung, Sankt-Petri-Kirche, St. Petersburg

Ich denke, woran haben die Menschen gedacht als sie ankamen und diese wunderschöne, aber doch fremde Stadt erblickt haben und die eigenartig klingende und für sie ganz fremde Sprache gehört haben?

Dann entdecken wir, dass die Kolonisten aus Deutschland im Jahre 1763 zuerst in Kronstadt ankamen, einer Insel, die etwa 25 Kilometer vor Sankt Petersburg im Finnischen Meerbusen liegt. Dort wurden ihre Dokumente überprüft und sie wurden mit kleinen Sechsmann Booten zur Stadt herübergebracht.

Blick auf Kronstadt. Ausstellung, Sankt-Petri-Kirche, St. Petersburg

Sie kamen in ein Übergangsquartier bzw. in so eine Art „Grenzübergangslager“ („an der Mojka 12“), bis alle Registrierungen etc. erledigt waren. Einige sind gleich in Sankt Petersburg geblieben und haben dort mit der Zeit eine feste Gemeinde gegründet. Die meisten sind dann aber einige Zeit später zu den Siedlungsgebieten an die Wolga aufgebrochen, so wie meine Vorfahren auch.

links: das ehemalige Haus von I.A. Tscherkasow („an der Mojka 12“), Ausstellung, Sankt-Petri-Kirche, St. Petersburg

In der Ausstellung entdecken wir noch Bilder von den ersten deutschen Kolonisten und mir wird bewusst, dass meine Vorfahren herzlich empfangen wurden und im Land sehr willkommen waren.

Außerdem folgten sie auch dem Ruf der Zarin Katharina der Großen (von 1763), die einst selbst im Jahr 1744 aus Deutschland/Anhalt-Zerbst kam und ihnen so viele Freiheiten versprach wie: die Selbstverwaltung, die Religionsfreiheit, die freie Ansiedlung mit kostenloser Zuteilung von Grund und Boden, der materiellen Unterstützung, der Befreiung vom Militärdienst für alle Zeiten und der Befreiung von jeglichen Steuern für 30 Jahre.

links: Manifest der Zarin Katharina der Großen vom 22. Juli 1763

in der Mitte, unten: Darstellung einer Willkommensmedaille zur Erinnerung an die Einladung der Kolonnisten nach Russland im Jahr 1763, Ausstellung, Sankt-Petri-Kirche, St. Petersburg

Ich sage zu meinem Mann, wir müssen unbedingt das Haus finden an der „Mojka 12“, denn ich möchte das Übergangsquartier meiner Vorfahren sehen. Ich möchte genau da ankommen, wo einst meine Vorfahren sich niederlassen und ein wenig ausatmen konnten, bevor es weiterging.

Abends denke ich, ob wirklich alle glücklich waren, dass sie ihre Heimat verlassen haben, sie müssen bestimmt sehr erschöpft gewesen sein, nach so einer langen Seefahrt. Haben alle die Fahrt überlebt, waren einige seekrank, gab es Sturm? Bis ich einschlafe, gehen mir noch so viele Fragen durch den Kopf.

Am nächsten Morgen stehen wir vor dem Haus an der „Mojka 12“ und ich denke: „Das sieht ja schön aus, meine Vorfahren haben sich hier bestimmt wohl gefühlt!“ Wir gehen durch eine kleine Tür in den Hof und sind begeistert, ein schöner, breiter und gemütlicher Innenhof. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich diesen Ort gefunden habe, den ersten in Russland, an dem sich die müden Menschen endlich ausschlafen konnten, reichlich essen und die Strapazen der langen Reise endlich ein wenig loslassen konnten.

oben links: an dem Eingang, an der „Mojka 12“, St. Petersburg

oben rechts: vor dem ehemaligen Haus von I.A. Tscherkasow („an der Mojka 12“), St. Petersburg

unten: der Innenhof des ehemaligen Übergangsquartiers meiner Vorfahren, an der „Mojka 12“, St. Petersburg

Leider konnten wir nicht in das Gebäude, da es inzwischen ein Museum zu Ehren von Puschkin ist, der hier unter anderem früher auch gelebt hat. Das Museum ist an diesem Tag geschlossen. Ich bin zwar ein wenig traurig, denke aber, wie schön, dass in diesem Haus Puschkin lebte. Es erfreut mich als Slawistin und ich verbinde es ganz persönlich mit mir; ausgerechnet Puschkin im Übergangsheim meiner Vorfahren… .

Ich frage mich, ob meine Vorfahren die Wolga runtergefahren sind oder durch das Land mit Pferdekutschen gefahren sind.

Wäre schön, denke ich, wenn wir das genauso machen könnten - bei unserer nächsten Reise - … an die Wolga.

Russland an der Wolga - August 2015

(geplante Reiseroute: Saratow, Engels, Marx (russische Schreibweise: Marks), Obermonjou (heute: Kriwowka), Zug (Gattung), (heute: Jastrebowka))

Engels/Saratow

… wir sind gut in Engels angekommen und stehen an der Wolga und bewundern den schönen Ausblick über die weite Wolga hinüber nach Saratow. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich hier an der Wolga angekommen bin und in den nächsten zwei Wochen durch und in Omas Geschichten reingehen werde; ich bin sehr aufgeregt. Engels liegt am östlichen Ufer der Wolga, gegenüber der Großstadt Saratow. Von Engels hatte mir Oma nicht viel erzählt, sondern viel häufiger von Katharinenstadt bzw. Marxstadt, die von Engels ca. 50 Kilometer flussaufwärts auf der gleichen Uferseite wie Engels liegt. Ich wusste damals noch nicht, dass Katharinenstadt und Marxstadt dieselbe Stadt ist und dass die Umbenennung der Katharinenstadt in Marxstadt erst Anfang der zwanziger Jahre, also nach der Revolution von 1917 stattfand. Katharinenstadt/Marxstadt war bis 1924 das Verwaltungszentrum bzw. die Hauptstadt der Wolgadeutschen. Ab 1924, der Gründung der Autonomen Republik der Wolgadeutschen, wurde dann Engels, als größere Stadt und Nahe der Stadt Saratow zur Hauptstadt ernannt.

Wir spazieren am Wolgaufer entlang und ich versuche mir vorzustellen, wie es für meine Vorfahren war als sie die Wolga erblickt haben und was in ihnen vorging?

Am nächsten Tag fahren wir nach Saratow und entdecken das alte deutsche Viertel und bewundern die wunderschönen Kirchen mit den in der Sonne glänzenden goldenen Kuppeln. Ich blicke über die Brücke rüber zu den ehemaligen deutschen Kolonien… langsam nähern wir uns dem Ziel...

Elisabeth Ihmels, Saratow mit der Brücke im Hintergrund zu den ehemaligen deutschen Kolonien (am anderen Ufer), Russland

Nachmittags entdecken wir in Engels per Zufall ein Deutsches Museum und besichtigen es. Ich freue mich, alte Möbel und Haushaltsgeräte zu entdecken, die mir vertraut sind und tauche in meine Erinnerungen an unser Zuhause in Kasachstan ein. Es tut gut und ich bin überglücklich!

Elisabeth Ihmels, Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

Beim Anblick der Frau mit einem Spinnrad, denke ich daran, wie oft ich meiner Oma geholfen habe, die Wolle zu Fäden zu spinnen, die Wollfäden zu Wollknollen zu wickeln und wie groß meine Freude war, über die neuen, von Oma gestrickten, Wollsocken, die warmen Wolltücher und Handschuhe, denn der Winter in Kasachstan war immer sehr kalt, teilweise ging es bis zu 30 und 40 Grad minus.

Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

Gleichzeitig entdecke ich viele alte schwarz-weiß Fotos und staune, dass für die angekommenen Kolonisten schon Häuser gebaut wurden und Erde für jede Familie vermessen wurde.

Ankunft der ersten Kolonisten an der Wolga, Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

Ich denke, auch wenn man hauptsächlich die Landschaften durch die deutschen Kolonisten gegen die Ankämpfe der Nomaden schützen wollte, sozusagen einen „natürlichen“ Schutz-Wall dagegen bilden wollte, waren meine Vorfahren doch im Land sehr willkommen.

Plötzlich sehe ich auch das Bild mit den Fuhren und davor gespannten Ochsen, von denen meine Oma sehr oft erzählt hat. Mit solchen Fuhrwerken fuhren sie, vollgeladen mit Getreide, zum Markt nach Katharinenstadt und verkauften es dort. Mein Herz schlägt höher, denn in Marx möchte ich den Marktplatz finden, von dem Oma so oft mit glänzenden Augen erzählt hatte.

Ochsenfuhren der deutschen Kolonisten, Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

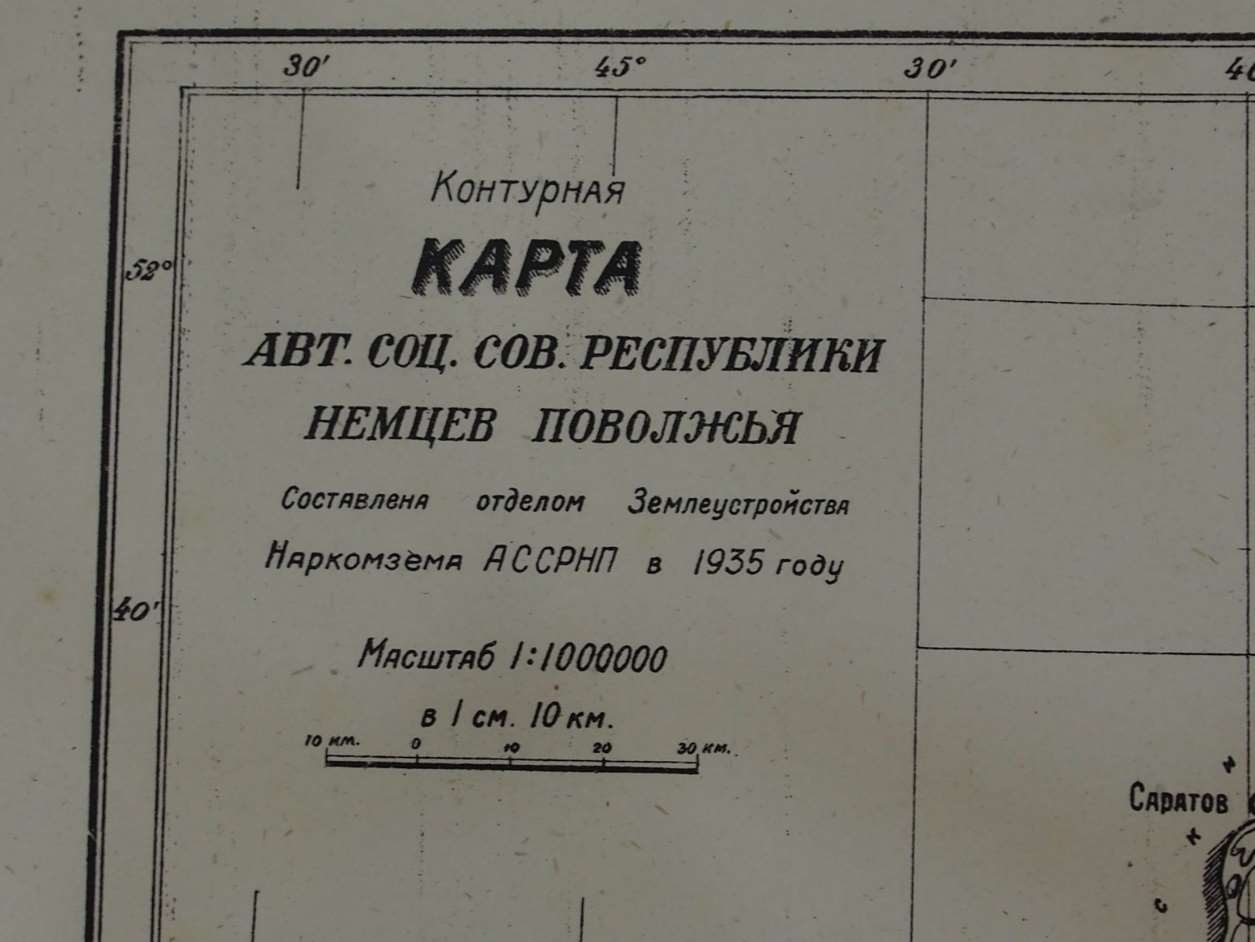

Wir lernen die Leiterin des Museums kennen und ich erzähle ihr meine Geschichte und was ich vorhabe bzw. suche. Sie hört aufmerksam zu und ist sehr hilfsbereit und zeigt mir die alten Karten der deutschen Kolonien. Ich bin sehr dankbar, einmal auch die geografischen bzw. die landschaftlichen Gegebenheiten zu sehen und mir wird klar, dass das linke, das Ostufer, wo meine Vorfahren sich niederlassen konnten, sehr fruchtbar war.

Elisabeth Ihmels, die alten Karten der deutschen Kolonisten, Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

oben: Karte der Autonomen sozialistischen sowjetischen Republik der Wolgadeutschen (erstellt 1935)

unten: Geografische Karte der deutschen Kolonien: oben rechts: Obermonjou

Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

Geografische Karte der deutschen Kolonien: in der Mitte: Gattung (Zug)

Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

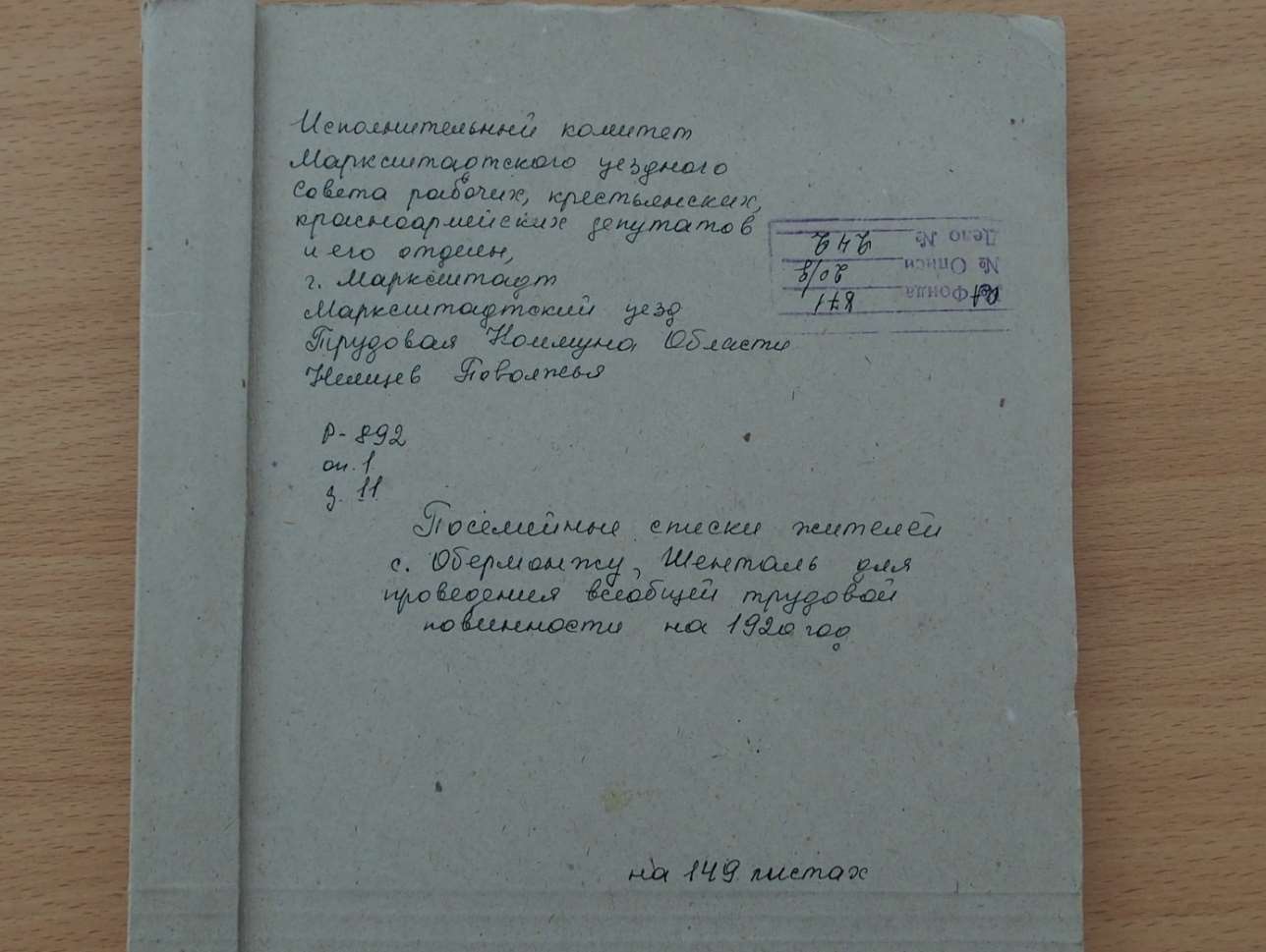

Ich frage, ob es möglich wäre, meine Verwandten in den Archiven finden zu könnte. Die Leiterin sagt uns, dass sie im Archiv die Bevölkerungslisten der deutschen Kolonien von 1920 haben und dass sie mit uns morgen dahingehen kann. Ich bin sprachlos, das wäre so ein Glück!

Am nächsten Morgen betreten wir das Archiv und ich bin froh, dass mein Mann auch da ist, denn ich bin so aufgeregt, dass ich mich beim Durchsuchen der Dokumente sehr konzentrieren muss. Er bleibt ganz ruhig, fotografiert alles und schafft es noch, mich zu beruhigen.

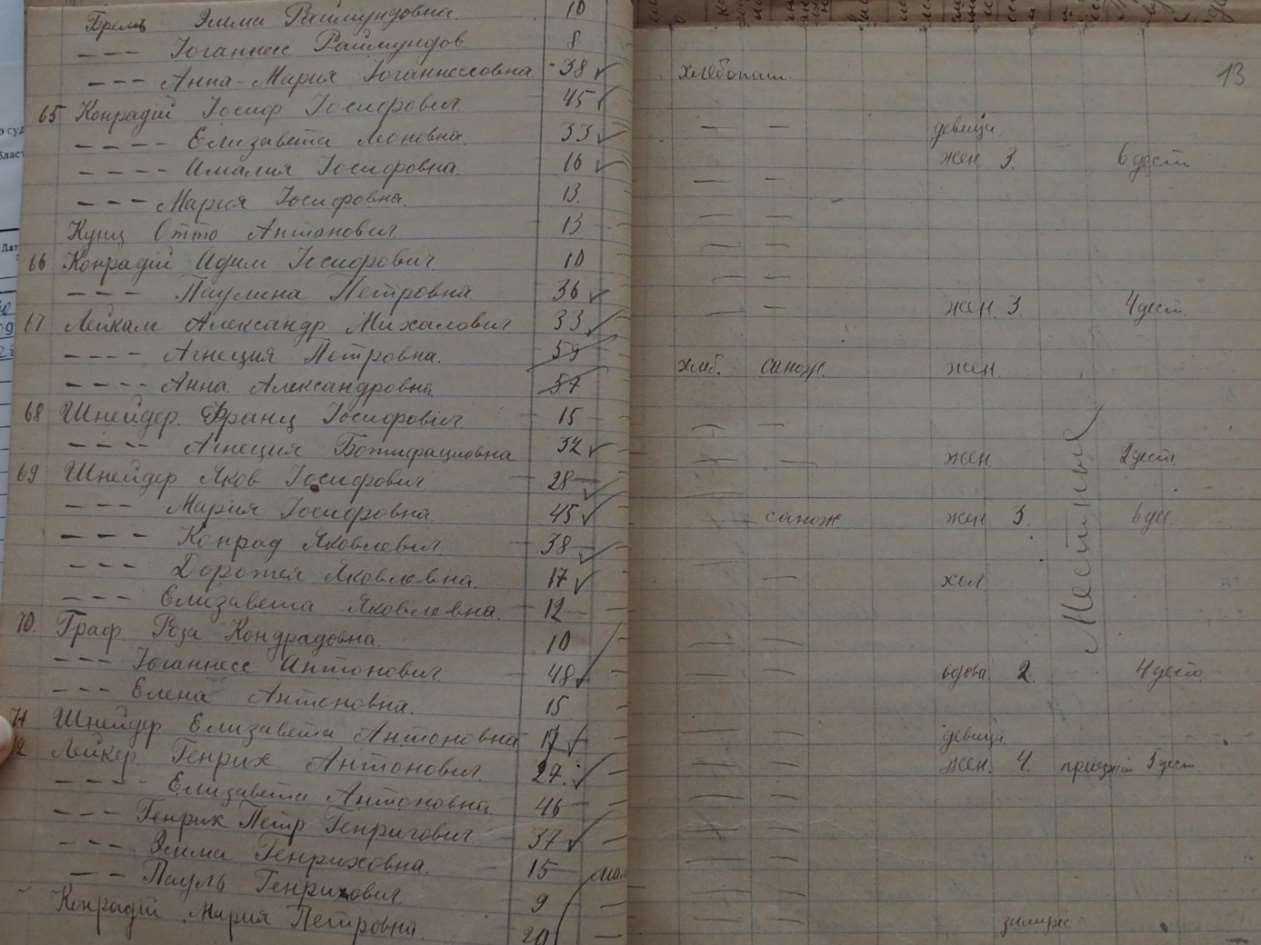

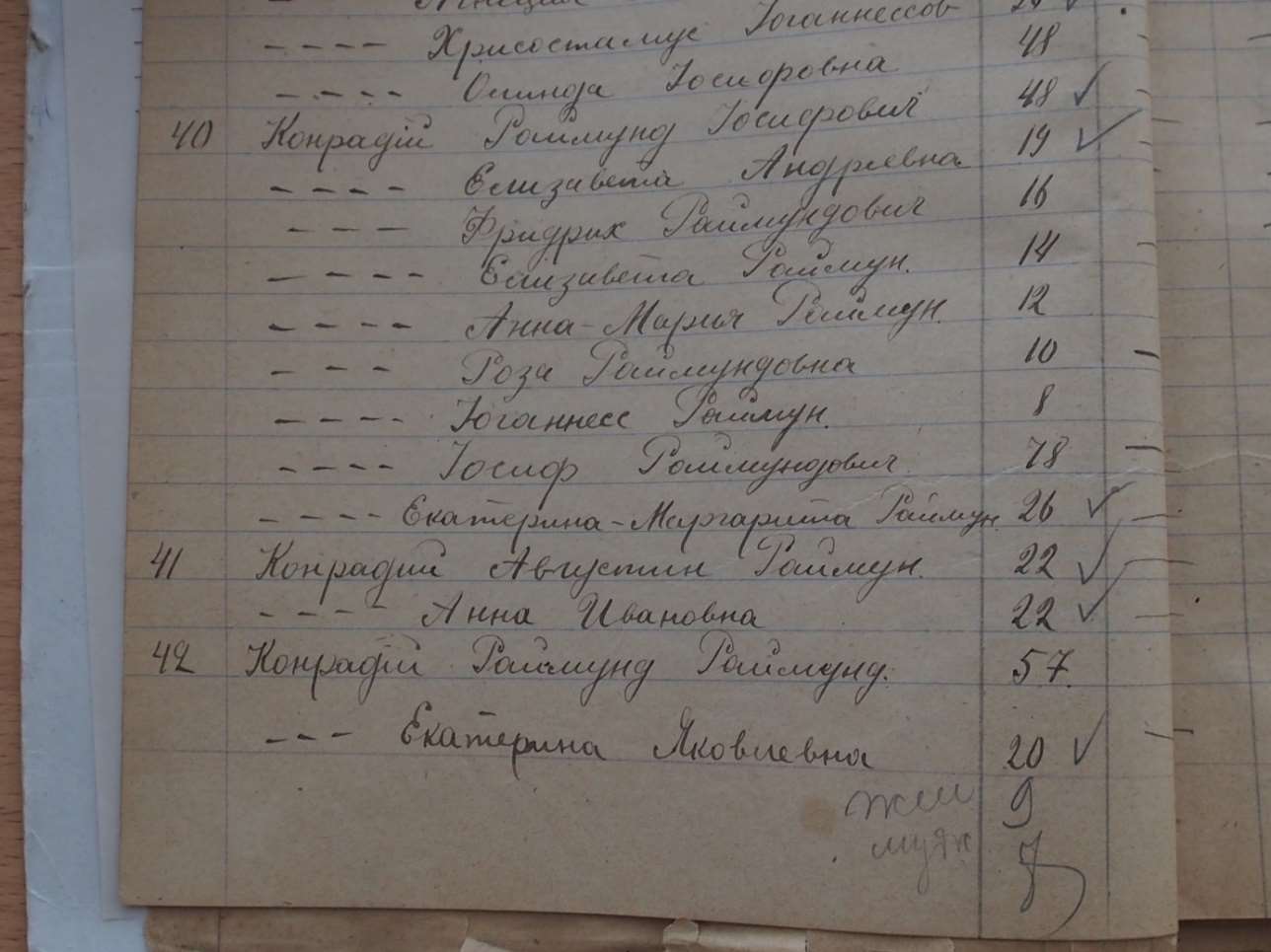

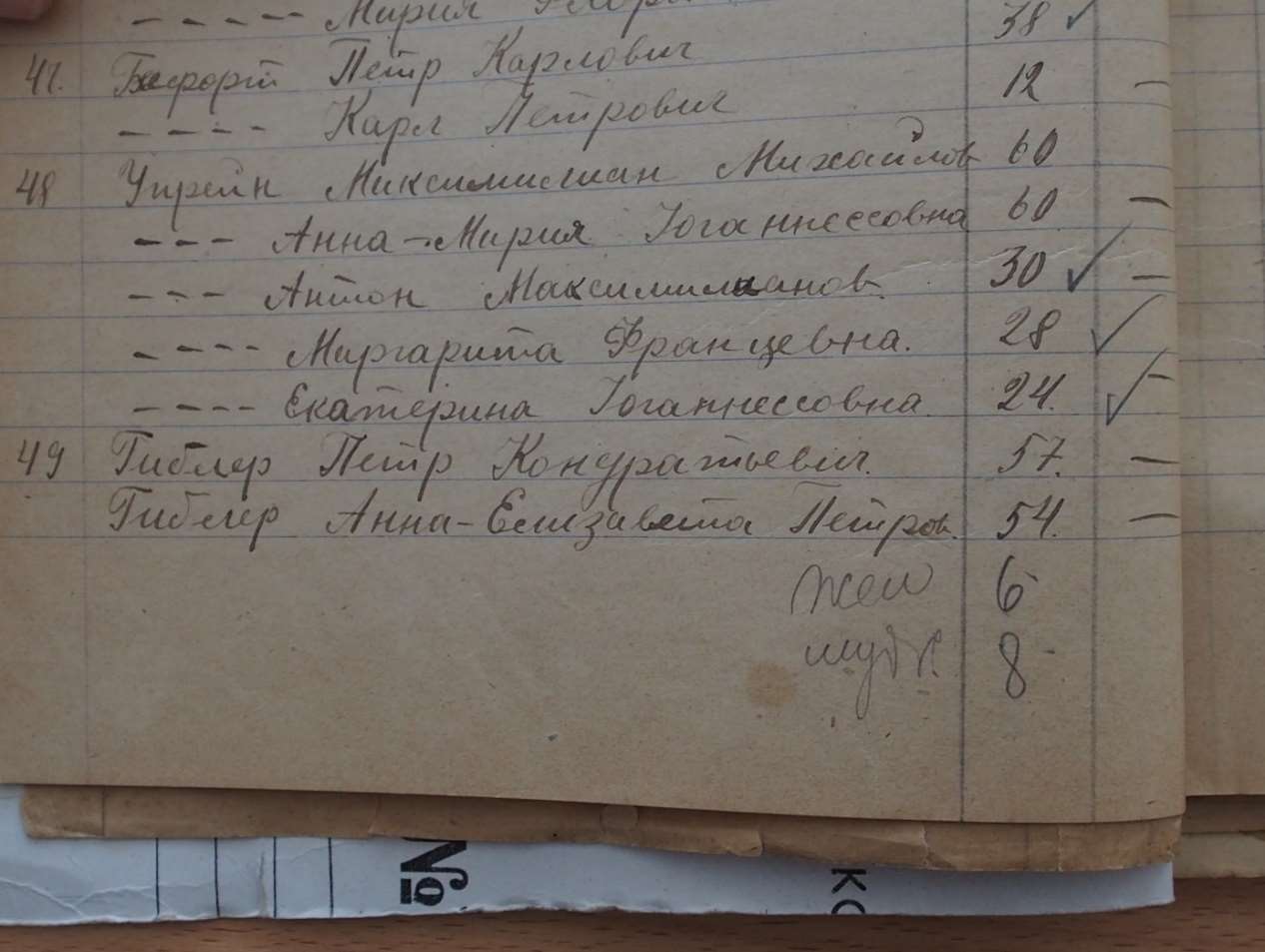

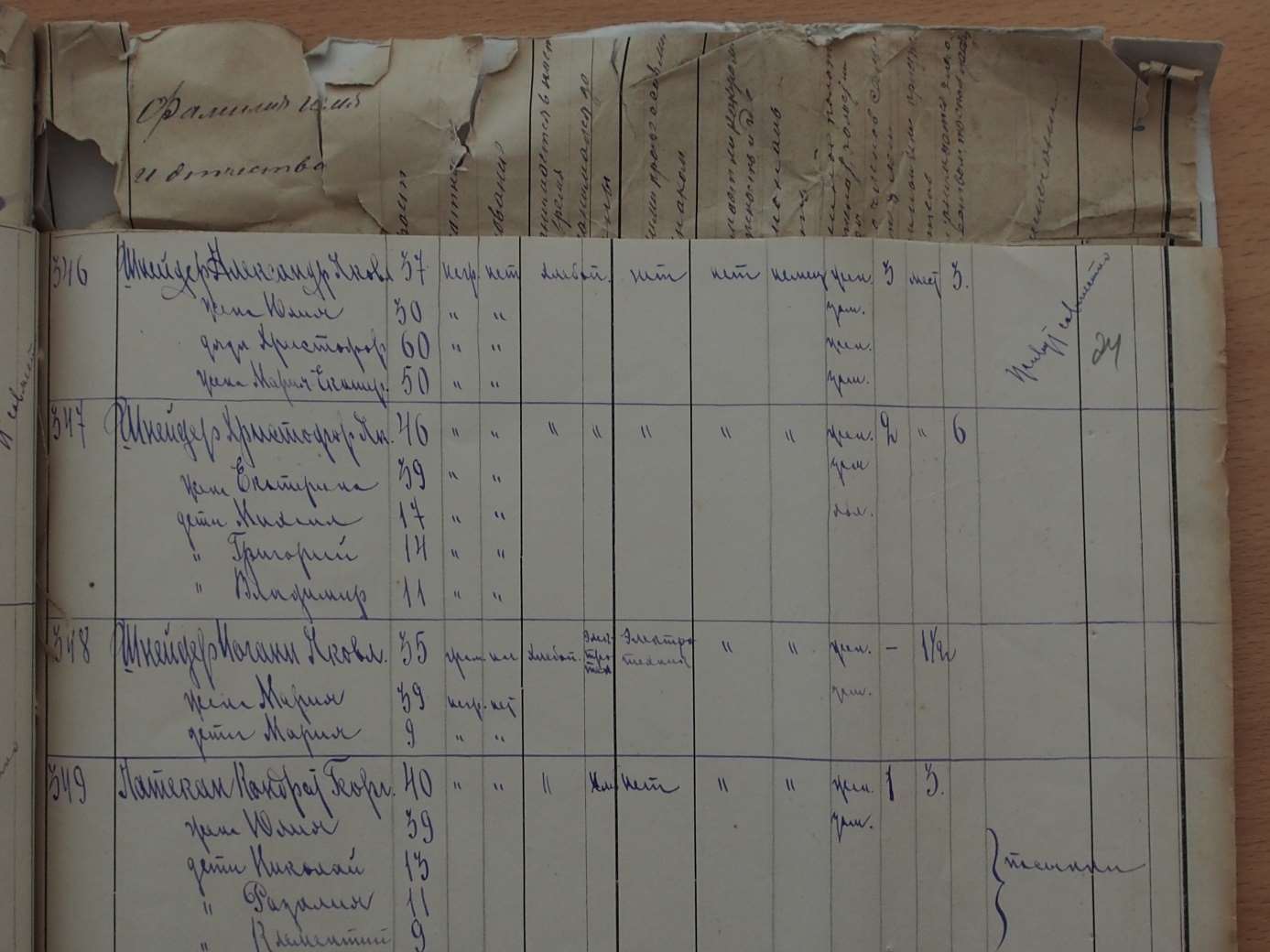

Als erstes finde ich die Familie Konradi und Giebler und darunter meine Oma Elisabeth. Sie ist 14 Jahre alt und lebt noch zu Hause. Ich sehe ihre Eltern und Geschwister aufgelistet und fast jeder bekommt in meiner Erinnerung ein Gesicht, denn ich kannte fast alle. Ich kann es nicht fassen, sie sind da und und es steht schwarz auf weiß, dass sie in Obermonjou gewohnt haben… !

oben: Punkt 65 und 66 sind die Onkels meiner Oma angegeben

unten: Punkt 49 – Familie Giebler (Deutsches Museum, Archiv, Stadt Engels)

Fortsetzung des Punktes 49:Familie Giebler (Deutsches Museum, Archiv, Stadt Engels)

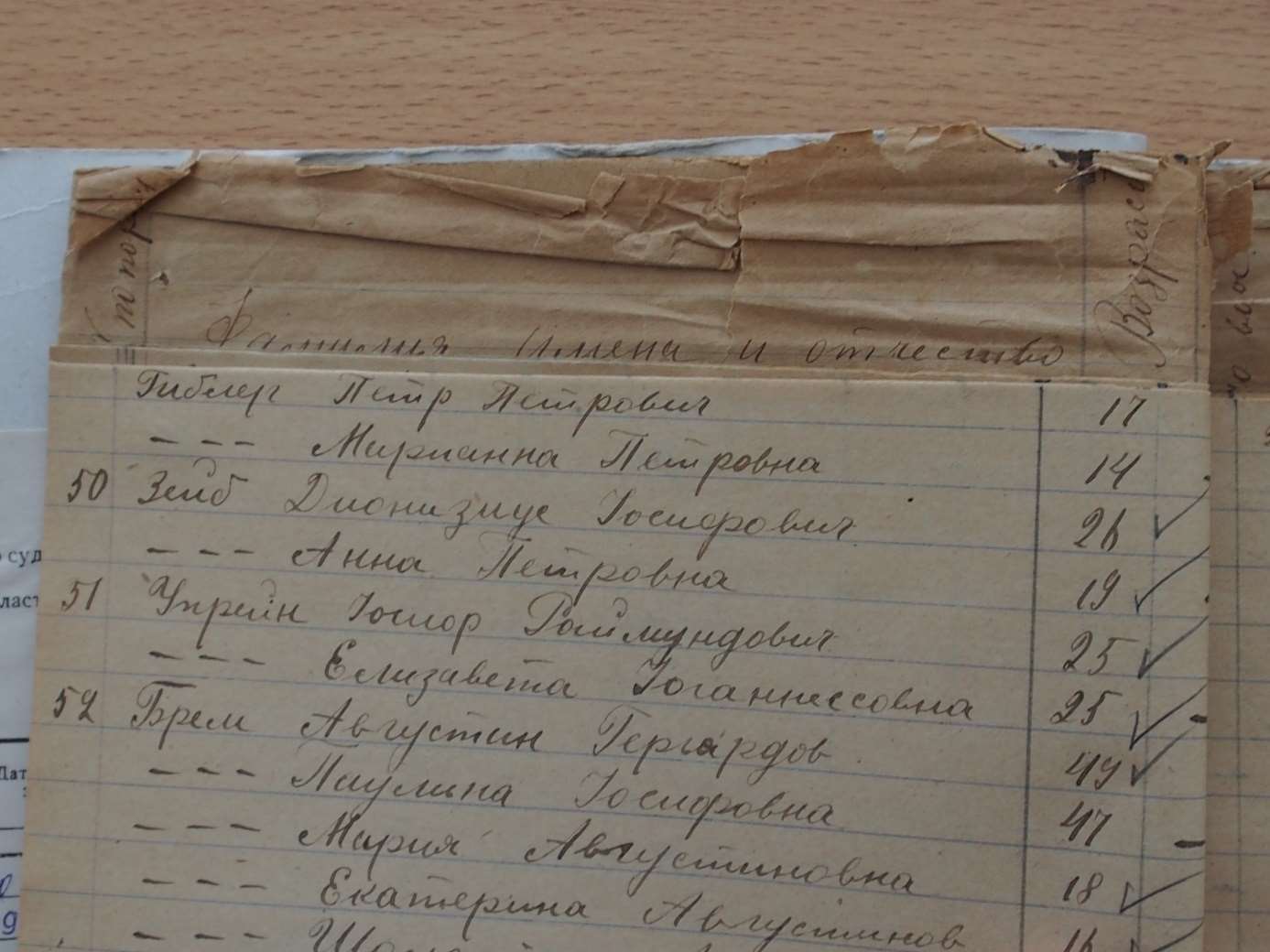

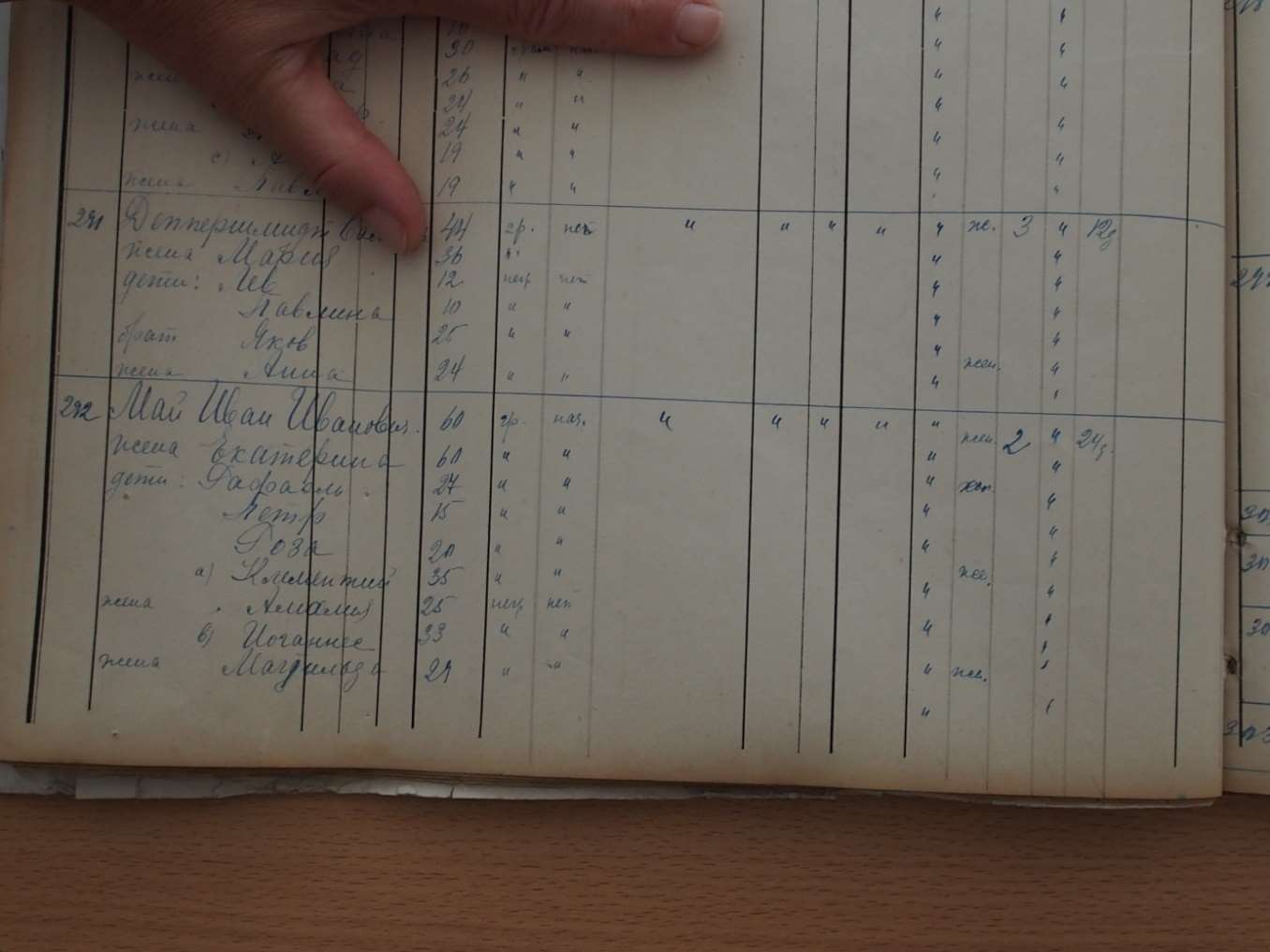

Ich suche weiter in den Unterlagen der Kolonie mit dem Namen Zug (Gattung) und treffe auf Familie Mai und Schneider, stelle Vermutungen an, dass ich auch meine Urgroßeltern Schneider (Eltern der Oma Mai) gefunden habe und denke, ich muss noch unbedingt mit Papa und seiner Schwester sprechen, damit sie mir sagen, ob ich mit meinen Vermutungen richtigliege.

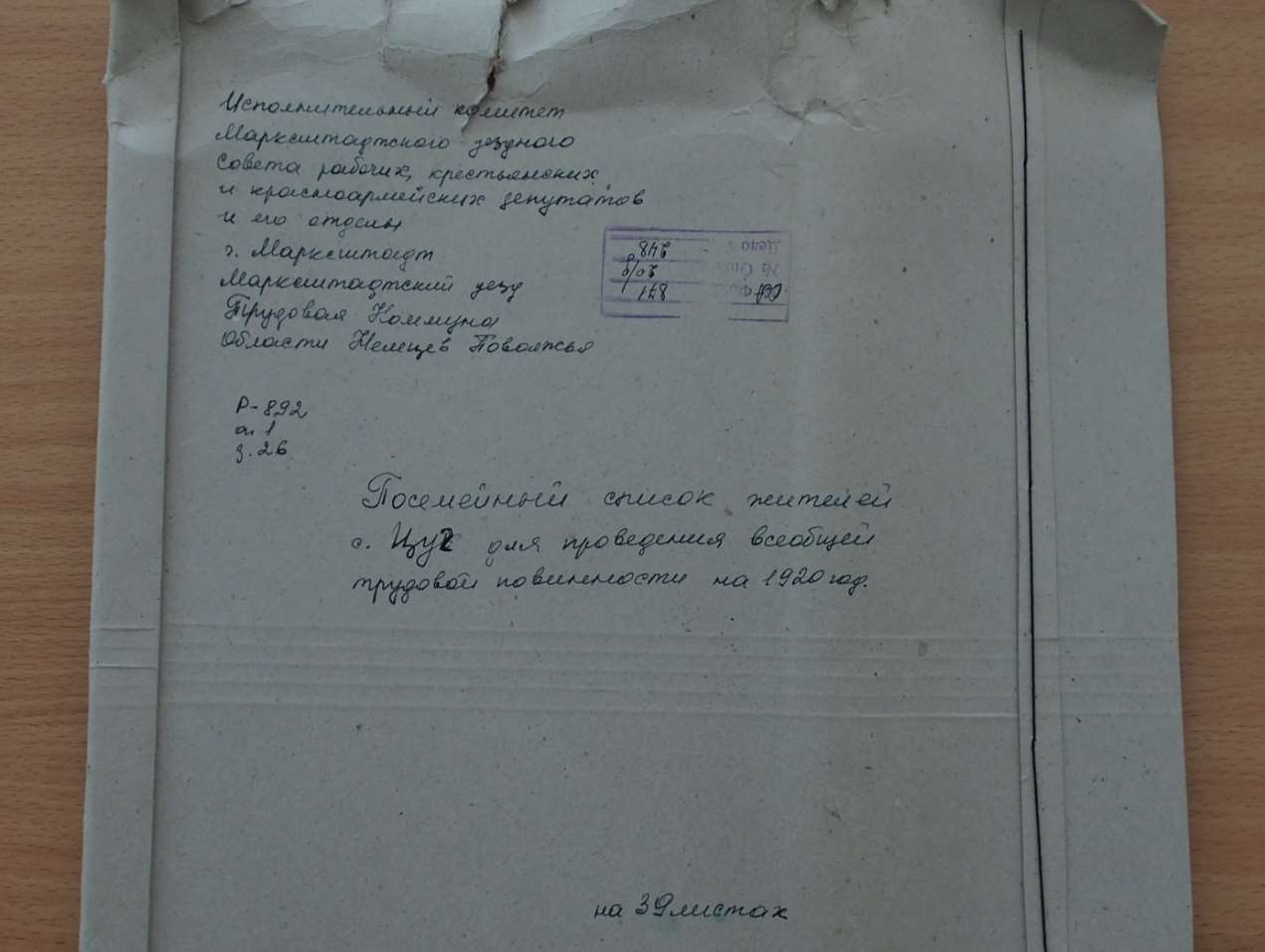

oben: (der Umschlag): Ausführungskomitee der Stadt Marxstadt: Familienlisten des Dorfes Zug in Bezug auf die Durchführung der allgemeinen Arbeitspflicht für das Jahr 1920

unten: unter 292 ist Familie Mai aufgeführt, mein Uropa: Mai Iwan Iwanowitsch und dadrunter, inder dritten Zeile - mein Opa: Peter Mai – 15 Jahre alt. (Deutsches Museum, Archiv, Stadt Engels)

Unter 346-348: Vermutungen in Bezug auf meine Urgroßeltern Schneider (die Eltern meiner Oma Mai)

(Deutsches Museum, Archiv, Stadt Engels)

Ich bedanke mich mehrmals und bin überglücklich.

Die Museumsleiterin teilt uns mit, dass im Archiv auch die Entkulakisierungs- und Waggonlisten der 30er Jahre vorhanden sind. Ich weiß, dass die Familie meines Vaters (Familie Mai) im Jahre 1930 – entkulakisiert und nach Komi ASSR ins Zwangsarbeitslager zwangsdeportiert wurde. Ich zögere und entscheide mich doch dagegen, da ich empfinde, dass es für mich emotional zu viel wird. Vielleicht kam auch noch meine Angst dazu in Bezug auf meine Oma Giebler, denn ich weiß, dass sie und ihre ganze Ursprungsfamilie Konradi- 1930, nachdem man sie schon zuvor zweimal enteignet hat, nachts mit falschen Pässen nach Kuban‘ (nordkaukasische Region Russlands) und später 1932 von Kuban‘ nach Georgien geflohen sind. Ich überlege und sage, dass ich es nicht möchte.

Nachher denke ich: „Oh, mein Gott, nach so vielen Jahren, hast du immer noch Angst, obwohl du nicht betroffen bist. Ob in unseren Genen von unseren Vorfahren auch Emotionen abgespeichert werden… !?“

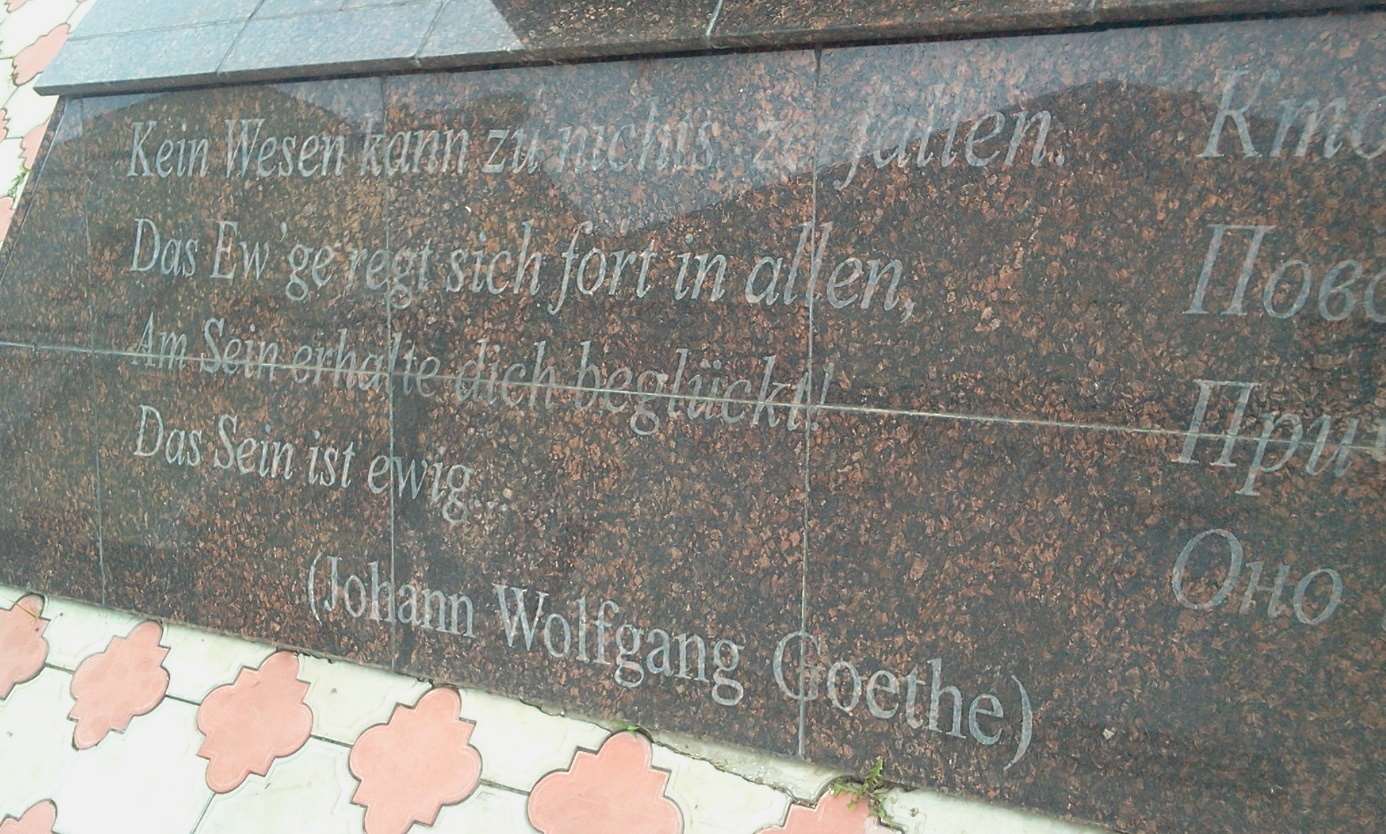

Wir gehen raus aus dem Archiv, es ist ganz hell, die Sonne scheint so schön, ich bin müde und erschöpft und muss mich irgendwo hinsetzen. Plötzlich entdecken wir, im Hinterhof des Museums, ganz versteckt ein Denkmal „Für die Russlanddeutschen – den Repressionsopfern in der UdSSR“ („Rossijskim nemzam – schertwam repressij w SSSR“). Ich staune, schaue mir alles genau an und denke über das ewige „Kommen und Gehen“, über das große Leid, was meinen Vorfahren widerfahren ist und merke, wie tief diese Gefühle in mir verwurzelt sind und empfinde eine tiefe Verbindung zu meiner eigenen Auswanderung, zu dem Kreis der Geschichte und das stimmt mich sehr nachdenklich…

Elisabeth Ihmels, Denkmal „Für die Russlanddeutschen – den Repressionsopfern in der UdSSR („Rossijskim nemzam – schertwam repressij w SSSR“), Ort: Archiv des Deutschen Museums, im Hinterhof, Stadt Engels, Russland

Worte von Johann Wolfgang Goethe unter dem Denkmal (aus seinem Gedicht „Vermächtnis“ 1829)

Zug/Gattung (heute: Jastrebowka)

Endlich fahren wir in die Heimatdörfer meiner Vorfahren.

Wir nähern uns dem Dorf Jastrebowka (früher: Zug/Gattung) und das Dorf bzw. die Häuser sehen fast so aus wie in meinem Heimatdorf, solide gebaut, Fenster mit Fensterläden und natürlich mit einem großen dazugehörenden Gemüse-, Kartoffel- und Obstgarten und einem schönen Blumenvorgarten. Ich bin plötzlich voller Sehnsucht nach meinem Zuhause in Kasachstan.

oben: Jastrebowka (früher: Zug/Gattung) aus der Ferne

unten: Jastrebowka (früher: Zug/Gattung), Straße reinfotografiert.

Jastrebowka (früher: Zug/Gattung), Haus mit Fensterläden

Wir fahren durch das Dorf, das sehr geradlinig und akkurat angelegt ist, anschließend fahren wir zum Wolgaufer und es eröffnen sich uns malerische Bilderbuchlandschaften und ich denke, wie schön es hier meine Vorfahren hatten, so schön eingebettet in die Natur, behütet und romantisch und ich muss weinen…

Elisabeth Ihmels, Jastrebowka (früher: Zug/Gattung), Wolgaufer

Gleichzeitig denke ich auch an die schlimme Hungersnot, die die Menschen hier in den zwanziger und dreißiger Jahren erlitten haben, an die unzähligen Enteignungen meiner Vorfahren und an die Deportation, die meine Ursprungsfamilie väterlicherseits im Jahr 1930 durchmachen musste; da sahen sie zum letzten Mal ihre - inzwischen lieb gewonnene und gewordene - Wolgaheimat.

Die gesamte Ursprungsfamilie meines Vaters Johannes Mai (geb. am 2.03.1937 – in Komi ASSR, Syktywkar, Dorf Matjasch, Lager Nr. 8 ): Peter Mai (1901-1943) und Elisabeth Mai, geb. Schneider (1902-1972) wurden im Januar 1930 entkulakisiert (zwangsenteignet) und aus ihrem Geburtsort Zug (Gattung), Gebiet Saratow ohne Hab und Gut, also mit nichts in Zügen nach Komi ASSR in ein Zwangsarbeitslager transportiert, wo sie bis 1957 (unter „Kommandantur“ – „Meldepflicht“) unter unmenschlichen und unwürdigen Bedingungen arbeiten und in Baracken bzw. Arbeitslagern leben mussten. Komi ASSR liegt in Nordrussland und ist von der Wolgarepublik ca. 1.200 Kilometer (Luftlinie) entfernt. Die Reise dorthin dauerte sehr lange und unterwegs ist Papas kleine 2jährige Schwester Maria gestorben.

Transport der Wolgadeutschen in den 30ern Jahren nach den Entkulakisierungen bzw. Enteignungen (mit den Viehwaggons) in die Zwangsarbeitslager, Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

In den darauffolgenden Jahren starben, 1933 seine nächste Schwester Anja, danach zwei Geschwister (ein Zwillingspaar) und im Jahr 1943 seine Schwester Theresa. Alle starben an Hungersnot, Kälte, unmenschlichen Wohnbedingungen und daraus resultierender Schwäche und Krankheiten. Papa kann sich noch an die Beerdigung seiner kleinen Schwester Theresa erinnern; sie war nur einen Monat alt und mein Papa war gerade erst sechs Jahre. Sie haben im März 1943 versucht, die gefrorene Erde mit Feuer zu erwärmen, damit man das Kind beerdigen konnte. Das Grabkreuz für Theresa haben sie aus zwei Schaufelstielen gemacht.

Papas Familie war so arm, dass die Kinder nur ein einziges paar Schuhe für alle Kinder hatten, so dass sie im Winter nur abwechselnd nach draußen gehen konnten. Sie haben sich fast nur von Waldbeeren und Pilzen aus dem Wald ernährt. Wie mein Vater das überlebt hat, ist für mich immer noch ein Rätsel! … und er spricht bis heute nicht gerne darüber.

Bild einer typischen Zwangsarbeitssiedlung in Komi ASSR, Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

Durch den Zweiten Weltkrieg kam es dann zu erneuten Verhaftungen und Verschleppungen, obwohl sie schon im Lager waren. Mein Opa – Peter Mai wurde am 01.10.1942 im Zwangsarbeitslager Komi ASSR, Dorf Noschul verhaftet und nach Russland, in das Gefängnis Tscheljabinsk, Lagerstadt Kopejsk gebracht. Dort musste er hart arbeiten und ist - laut eines Telegramms - schon im März 1943 verstorben. Wir wissen bis heute nicht, woran er gestorben ist und es gibt auch keinen Beerdigungsort, da man die Verstorbenen immer – laut Aussagen der Überlebenden – in einem großen Loch vergraben hatte. Wo diese Stelle sein könnte, ist uns bis heute nicht bekannt.

Erst im Jahre 1957 konnte meine Ursprungsfamilie väterlicherseits das Lagergebiet in Komi ASSR, bei Syktywkar verlassen und nach Karaganda (Kasachstan) umsiedeln. Das war jedoch auch nicht einfach zu bewerkstelligen. Mein Vater ist zuerst alleine (ohne Abmeldung von seiner Ausbildungsstätte) nach Karaganda gefahren, da er als einziger die Arbeitserlaubnis und somit eine Ausreisegenehmigung hatte und konnte erst später seine Familie nachholen. 1957 haben sich dann auch meine Eltern in Karaganda (Siedlung Saretschnoje, Gebiet Karaganda) kennengelernt und noch im selben Jahr geheiratet.

24.02. und 25.02.1957 Hochzeit meiner Eltern

Katharina Giebler (kurz vor ihrem 16ten Geburtstag)

Johannes Mai (20 Jahre)

Karaganda, Siedlung Saretschnoje

Obermonjou (heute: Kriwowka, Kriwowskij)

Wir nähern uns dem Geburtsort meiner Oma und ich werde ganz traurig, denn es stehen nur drei Häuser; von dem schönen Obermonjou, das auch als „Schöntal“ (schönes Tal) genannt wurde und das ich aus Omas Geschichten kenne, ist nicht viel geblieben.

Kriwowka (früher: Obermonjou) aus der Ferne

Ich sehe nur viele große Bäume, die im Wind wehen und ihre Geschichten erzählen - von dem großen Bauernhof, mit dem Ackerland, den vielen Tieren, den Obstbäumen und Scheunen voller Heu und von den Sommerstälern für die Kühe und Ochsen draußen. Die Wiesen duften nach frisch gemähten Gras und ich sehe Oma drin spielend als Kind und ich stelle mir sie als Jugendliche vor, wie sie sich in den jungen schwarzhaarigen, lockigen Krauskopf - Klemens Giebler verliebt und ihn 1925 geheiratet hat; sie waren beide 20 Jahre alt und gründeten ihre kleine und glückliche Familie. Oma hat häufig erzählt, dass sie immer hart arbeiten mussten, ganz besonders, wenn es Erntezeit war. Die Felder waren so groß, dass sie immer noch bis zu drei Arbeiter (für die Erntezeit) einstellen mussten, die sie jedoch reichlich entlohnt haben und die auch immer eine warme Mahlzeit bei ihnen bekamen. Wenn die Ernte eingefahren war, wurde ausgiebig getanzt; das ganze Dorf hat gefeiert. Es wurde viel getanzt und gelacht, für das Tanzen wurde immer ein großer Scheunenboden leergeräumt, damit man genügend Platz zum Tanzen hatte. Davon erzählte mir Oma sehr oft und wurde immer sehr fröhlich dabei. Meine Oma hat bis zu ihrem Tod gerne gefeiert und getanzt, sie war sehr gesellig und wir hatten zu Hause immer viel Besuch. Jeden Tag hat jemand unsere Oma besucht, die Nachbarn, ihre Freunde und Verwandte. Sie freute sich immer darüber und kochte jedes Mal leckere Speisen. Uns Kindern hatte sie immer gesagt, dass wir uns um die Armen und um die Menschen, die hungern, kümmern müssen. Wir sollen sie immer von der Straße in unser Haus reinholen und etwas zu essen geben. Dies tat sie auch immer in unserem Dorf und sie war bei allen sehr beliebt.

Sie sagte immer: „Wer Hunger erlebt hat, kann gar nicht anders!“ … und ich erinnere mich, dass bei uns im Lebensmittelraum zwei Säcke standen, die immer mit getrocknetem Zwieback voll waren und sie sagte uns: „Das ist für schwere Hungerszeiten!“ Wir Kinder haben das damals nicht verstanden und leerten immer fleißig die Säcke und Oma füllte sie immer nach. Erst heute verstehe ich, dass es Omas Hungertrauma war und erinnere mich, dass sie mir erzählte, dass sie und ihre Ursprungsfamilie in den 20er Jahren zwei Mal enteignet wurden. Sie beschrieb, dass es immer sehr brutal durchgeführt wurde und man keine Saat fürs Frühjahr und keine Kühe für das Kalben zurückgelassen hat, sondern alle Tiere weggenommen und geschlachtet hat. Sie konnten auch kein Getreide mehr aussähen und wer etwas verstecken wollten, wurde verhaftet oder auf der Stelle erschossen. Die Bolschewiken, wie sie damals die Menschen genannt hat, die die Entkulakisierung durchgeführt haben, kamen immer unerwartet, häufig nachts in die Häuser hereingestürmt und nahmen alles mit, nicht nur aus dem Stall, sondern auch vom Ofen, das was gerade gekocht war und sie rissen sogar warme Decken von den weinenden Kindern herunter. (… Ich erinnere mich plötzlich an den ethnischen Aufstand im Jahr 1986 in Kasachstan, der in Alma-Ata begann und bis nach Karaganda herüberschwappte. Die kasachische Bevölkerung wollte Kasachstan als Heimatort nur für sich beanspruchen. Der Aufstand eskalierte, als die Aufständischen sogar in die Kindergärten reinstürmten und den schlafenden Kindern, die nicht kasachischer Nationalität waren, die Decken runterrissen… . Mir wird ganz mulmig im Bauch, als ich mich erinnere, dass auch mein ehemaliger Mitschüler unter den Aufständischen war!)

Verschiedene Beschlüsse des Jahres 1930, zur Zwangskollektivierung und zur Liquidation der Kulaken als Klasse, Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

Zwangskollektivierung – Abgabe der Tiere und Getreide an die Kolchosen (Kollektivwirtschaft) 1928, Deutsches Museum, Stadt Engels, Russland

Oma erzählte oft: „Wir haben uns immer wieder mit einem enormen Fleiß etwas aufgebaut und die „Bolschewiken“ haben alles aufgegessen und doch kurze Zeit später selber wieder gehungert!“

Oma verlor in dieser Hungerszeit vier eigene Kinder (zwei Zwillingspaare) und ihren 31ähriger Bruder August. Er wurde im Jahr 1929 erschossen. Da eine große Verhaftungswelle der Kulaken (so wurden die vermögenden Bauern genannt) im Lande war, ist August Konradi geflohen. Er hatte Angst, dass man ihn als einen vermögenden Bauer zwangsdeportieren oder erschießen würde. Er versteckte sich und besuchte häufig nachts, heimlich seine Familie; er war verheiratet und hatte drei kleine Kinder. Das hatte jedoch jemand gesehen und dem Dorfrat gemeldet. … und so wartete man eines Nachts auf ihn. Es waren die Komsomolzen (der Kommunistischer Jugendverband), wie meine Oma erzählte. Sie stürmten nachts ins Haus, August floh durch das Fenster und wurde in seinem eigenen Hintergarten, vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder erschossen.

Oma und ihre Ursprungsfamilie Konradi müssen gespürt haben, dass man sie zum dritten Mal enteignet oder womöglich alle deportieren würde, daher haben sie sich 1929/1930 entschlossen, ihre Pässe zu fälschen und in das etwa 1.000 Kilometer südwestlich gelegene Kuban‘ nach Südrussland in die Nähe des Schwarzen Meeres zu fliehen. Nachts sind sie mit Fuhrwerken losgezogen, mit Todesangst und Ungewissheit im Gepäck… .

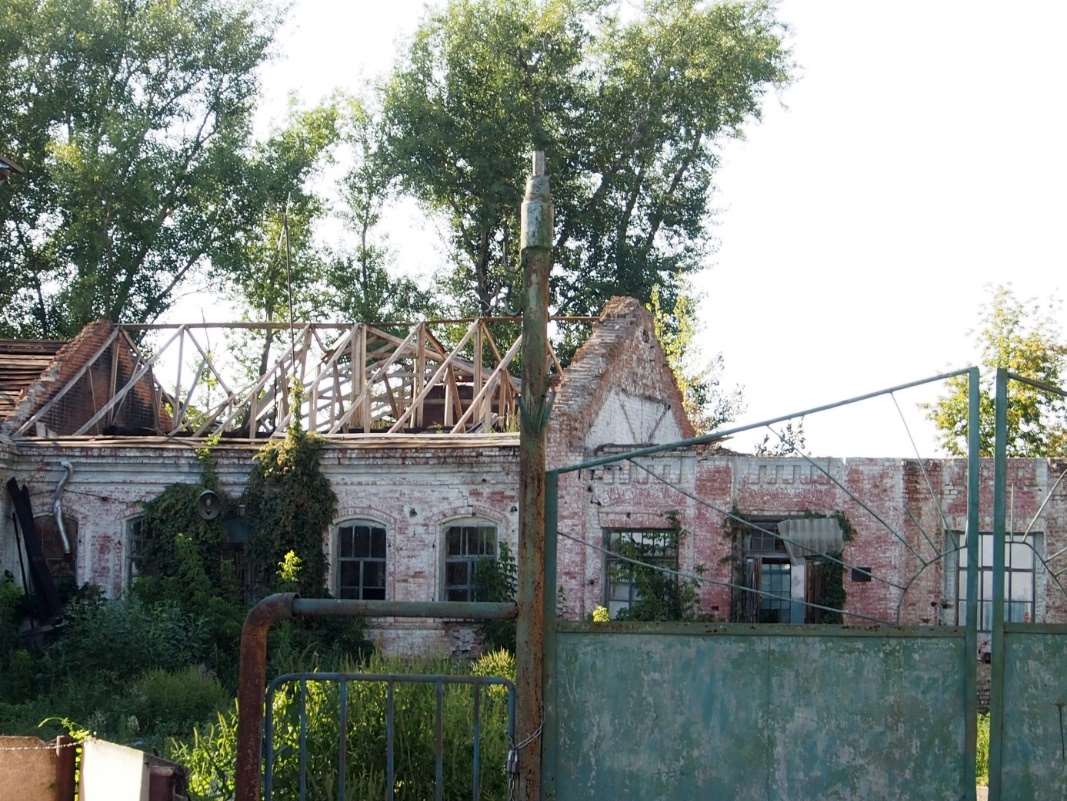

… vor einem Haus sitzt ein alter Mann und wir fragen ihn freundlich, ob er weiß, welches der Häuser vielleicht einer deutschen Familie gehört hat. Er zeigt uns ein Haus und wir freuen uns einerseits, andererseits sehen wir auch, wie es runtergekommen und zerfallen ist.

oben: Ein ehemaliges deutsches Haus aus der Ferne

unten: Ein ehemaliges deutsches Haus von vorne, Kriwowka (früher: Obermonjou)

Ein ehemaliges deutsches Haus, der Hauseingang, Kriwowka (früher: Obermonjou)

Er erzählt uns auch, dass er in seiner Kindheit häufig alte Geldmünzen und ab und zu wertvolle Gegenstände gefunden hatte, die vergraben waren. Das stimmt mich nachdenklich.

Ich sehe hinter den Bäumen den alten Weg, der – laut Omas Erzählungen – nicht nur durch die ganzen deutschen Kolonien, am Wolga Ufer entlang, sondern auch direkt nach Marxstadt/Katharinenstadt geführt hat. Ich möchte diesen Weg nach Marx fahren, um direkt in Omas Getreidemarkt-Geschichte zu reisen. Oma erzählte, dass man immer sehr früh aufstehen musste und erst gegen Mittag mit den Ochsen auf dem Markt war.

Wir fahren los, aber diesmal nicht mit den Ochsen…

Marx (russ. Marks) - (früher Baronsk, Katharinenstadt, Marxstadt)

Wir sind in Marx angekommen und treffen mitten in der Stadt auf ein Denkmal zu Ehren von Katharina der Großen und merken, dass fast die ganze Stadt ein Museum der Wolgadeutschen Geschichte ist. Das freut mich sehr und ich spüre, dass wir hier viel entdecken werden.

Elisabeth Ihmels am Denkmal für die Katharina II (Katharina die Große), Stadt Marx, Russland

Wir finden die alte Mühle mit den Speichern, von der Oma mir erzählte und ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie sie hier das Korn mahlen.

Die ehemalige alte Mühle, Stadt Marx, Russland

oben: Die alte Mühle

unten: Die ehemaligen alten Getreidespeicher, Stadt Marx, Russland

Wir finden den alten Hafen, die ehemalige deutsche Bank, das deutsche Mädchen- und Jungengymnasium; ich bin überglücklich!!

oben: Elisabeth Ihmels an der Stelle des ehemaligen alten Hafens, Stadt Marx, Russland

unten: Der alte Hafen, Museum der Stadt Marx, Russland

oben: Rolf Ihmels an der ehemaligen deutschen Bank, Stadt Marx, Russland

unten: Elisabeth Ihmels an dem ehemaligen deutschen Mädchengymnasium, Stadt Marx, Russland

oben: das ehemalige Jungengymnasium, Stadt Marx, Russland

unten: das Gebäudeschild (das Gebäude: wurde im 19. Jahrhundert erbaut

Architektur: Baustil – Eklektik

Das ehemalige Gebäude des Jungengymnasiums)

Wir besuchen das Museum zur Geschichte der Wolgadeutschen und ich frage die Führerin, woher sie denn die ganzen Möbel und Einrichtungsgeräte haben. Sie sagt uns: „Nach den Enteignung 1930 und der Deportation in 1941, standen die Häuser voll mit Möbeln und allem was zum Haushalt gehört und so wurde alles herausgetragen und an die russische Bevölkerung verteilt. Teile davon hat dann später das Museum übernommen“.

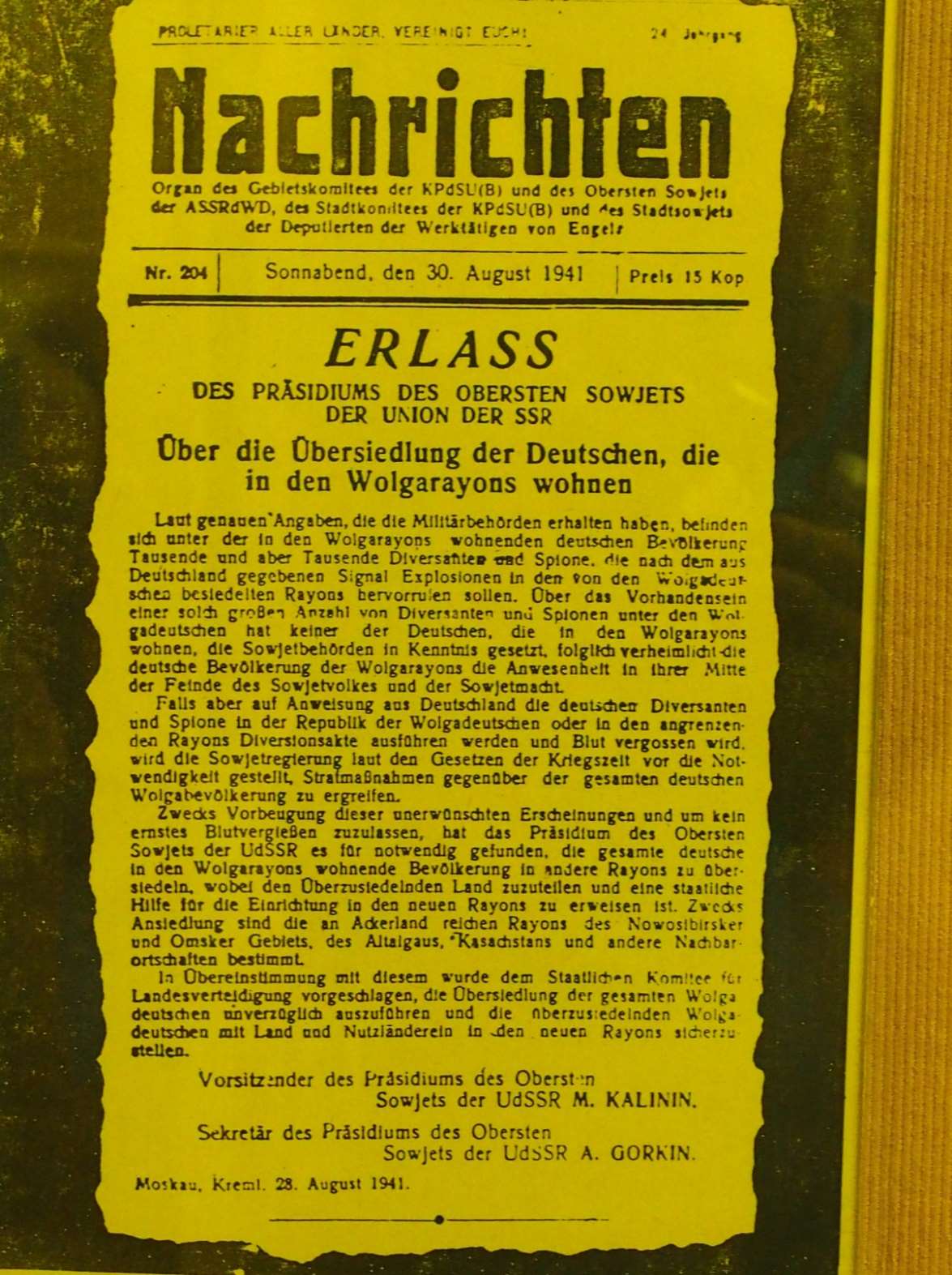

Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. August 1941 „Über

die Übersiedlung der Deutschen, die in den Wolgarayons wohnen,

unterzeichnet von M. Kalinin

und A. Gorkin

Museum der Stadt Marx, Russland

Deportation der Wolgadeutschen, August 1941, Deutsches Museum der Stadt Engels, Russland

Plötzlich sehe ich im Museum das Foto mit der evangelischen und katholischen Kirche und merke die Übereinstimmung mit meinem Foto, das ich mithabe. Der Getreidemarkt war direkt auf dem Platz zwischen den beiden Kirchen.

Katholische und evangelische Kirchen, Museum der Stadt Marx

… und tatsächlich, wir haben den Marktplatz gefunden und ich stehe mittendrin, in Omas Bild.

Ich jubele und die Passanten schauen mich ganz verwundert an… .

Ich denke, meine Oma wäre jetzt genauso überglücklich wie ich es bin!!!

Elisabeth Ihmels auf dem ehemaligen Marktplatz, Stadt Marx

Базарный день в Екатериненштадте. Фото до 1917 г

Markttag in KatharinenstadtFoto vor 1917. (Quelle. http://archiv.wolgadeutsche.net)

Wir fragen uns, wo ist denn die katholische Kirche auf dem großen Platz? Oma erzählte mir, dass ihre ganze Familie sie häufig Sonntags besucht hat. Wir sehen, dass sie nicht mehr da ist. An dieser Stelle steht jetzt das Lenin Denkmal.

Lenin-Denkmal auf dem ehemaligen Marktplatz, Stadt Marx

Georgien, Tbilissi - Mai/Juni 2017

Ich wusste, dass jetzt die Zeit gekommen ist, auch in die Bilder der Geschichten zu reisen, bei denen meiner Oma immer Tränen in den Augen standen und ich ahnte schon damals, in meiner Kindheit, dass Georgien zwar für meine Oma sehr schön war, aber auch die meisten Geheimnisse in sich birgt, da hier einige, für uns so wichtige Menschen, einfach verschwunden sind bzw. sich ihre Spuren verlieren.

Oma hatte mir so oft von blühenden Gärten in der Kolchose Macharadse erzählt und von dem leckeren Obst und Weingärten in Kachetien und dass sie selbst in einem Weinkeller gearbeitet hat. Sie erzählte mir von freundlichen und hilfsbereiten Menschen, bei denen Gastfreundschaft sehr großgeschrieben wird und dass ihr und ihrer Familie so viele Georgier geholfen haben; sie gaben ihren Kindern immer was zu essen, obwohl sie selbst nicht so viel hatten. Sie verstand sich immer mit allen und man mochte sie sehr, denn meine Oma war sehr lebensfroh und hatte gerne gesungen, getanzt und viel gelacht.

Ich denke, wie wird das Land auf mich wirken, das aus den Erinnerungen meiner Oma beides in sich trägt, so helle und gleichzeitig so dunkle Seiten!? Ich ringe mit mir und frage mich, ob ich das wirklich wissen will, was mit meinem Opa passiert ist. Will ich das nicht einfach so stehen lassen? Mama hatte doch einen Vater, zwar einen Stiefvater, aber sie haben sich doch gut verstanden. Ich muss doch nicht jetzt ihren Vater finden? Im nächsten Augenblick denke ich, dass es aber nicht nur um den Ehemann meiner Oma oder um den Vater meiner Mutter geht, es geht auch um mich, um meinen richtigen Opa und es geht auch um den Uropa meiner Tochter, und ich entschließe mich letztendlich doch, dem Goethe-Institut in Tbilissi zu schreiben, die Situation zu schildern und um Hilfe zu bitten. Viel Hoffnung habe ich nicht, denn ich denke, dass nach so langer Zeit die Unterlagen bestimmt nicht mehr existieren.

Nach zwei Tagen kommt eine Nachricht aus Tbilissi, dass sie bzw. die Nichtregierungsorganisation SOVLAB (Laboratorium zur Erforschung der sowjetischen Vergangenheit) mich bei meiner Suche unterstützen möchte und dass man, so wie es aussieht, meinen Opa, Peter Giebler, in dem KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv gefunden hat. Mir bleibt fast das Herz stehen, als ich es lese und in diesem Moment habe ich das tiefe Gefühl, dass dieser Mann, der in den KGB Listen auftaucht, mein Opa ist….

… wir landen nachts in Tbilissi und die Stadt lebt; es ist zwar laut, aber angenehm laut, die Sprache klingt wunderschön, die Hektik ist nicht zu vergleichen mit der in Deutschland, und es riecht nach feuchten Steinen, sehr angenehm, denke ich, und es ist mir irgendwie nichts fremd.

Wir wissen nicht, was uns in paar Stunden erwartet und wir denken, dass gerade alles so wie im Schwarzweiß-Film ist.

… wir werden am frühen Morgen ganz nett und freundlich von zwei Mitarbeitern des SOVLAB – Anna Margvelashvili und Irakli Khvadagiani empfangen.

oben links: SOVLAB (Laboratorium zur Erforschung der

sowjetischen Vergangenheit) - eine Nichtregierungsorganisation

unten: der Eingang zu SOVLAB

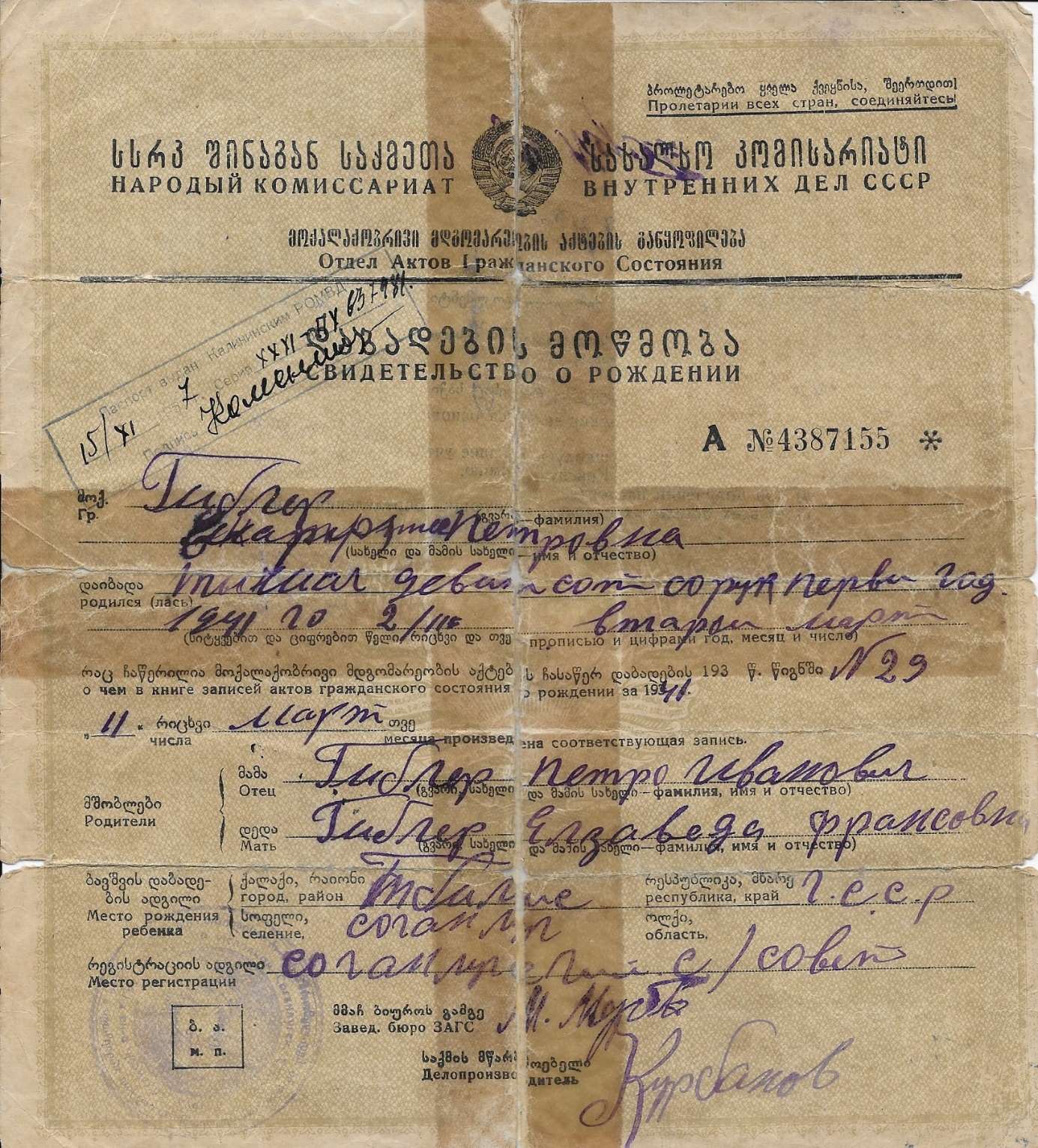

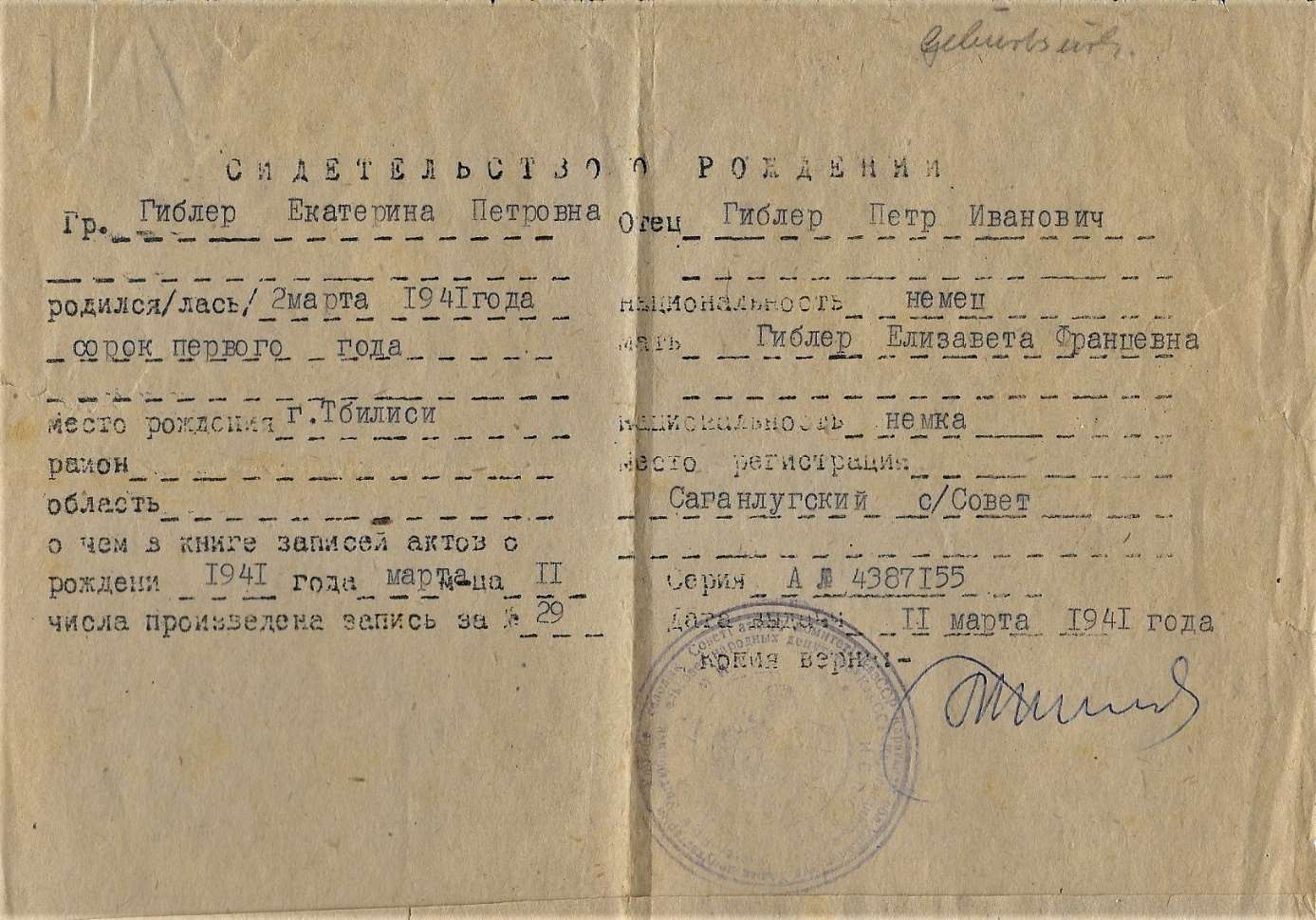

Ich bin sehr aufgeregt und denke nur: „Ich darf nicht - bei all den Dingen, die ich sagen möchte - den roten Faden verlieren!“ Ich erzähle meine Geschichte, was mich nach Georgien gebracht hat und zeige meine Unterlagen, Karten, Fotos und die Geburtsurkunde meiner Mutter, die am 2. März 1941 in Tbilissi, Siedlung Soganlug geboren ist.

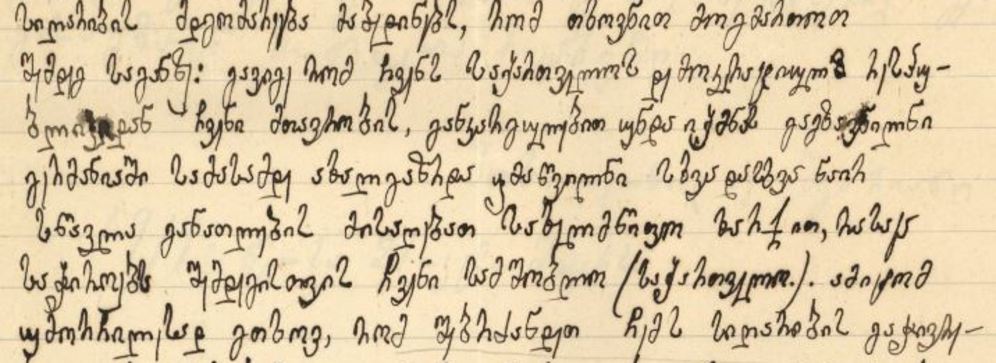

Geburtsurkunde meiner Mutter (auf Georgisch und Russisch): Giebler Ekaterina Petrowna (geb. am 2. März 1941, in Tbilissi, Siedlung Soganlug, GSSR (Georgischen Sowjetischen Sozialistischen Republik))

Ausgestellt von NKWD der GSSR (Volkskommissariat für Inneres (Hauptverwaltung für Staatssicherheit)) der Georgischen Sowjetischen Sozialistischen Republik)

Geburtsbescheinigung (auf Russisch): Giebler Ekaterina Petrowna. Auf dieser Bescheinigung wird zusätzlich die Nationalität der beiden Eltern angegeben: Deutsche

Man hört mir aufmerksam zu und ich habe das Gefühl, dass die beiden Mitarbeiter schon irgendetwas von meinem Opa wissen… !?

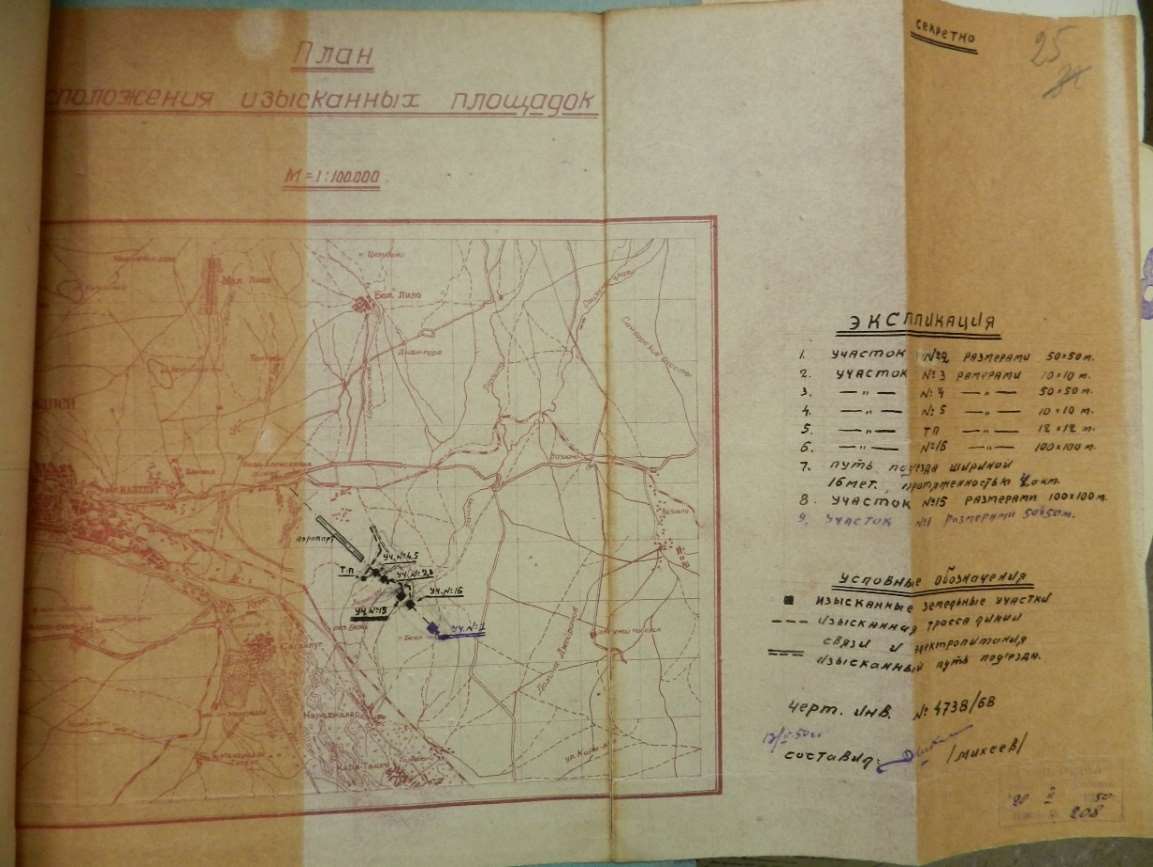

Da meine Oma so häufig von der Kolchose Macharadse sprach, zeigt mir Irakli Khvadagiani ganz viele alte Karten, wo auch – neben „Soganlug“ – die Kolchose Macharadse eingetragen ist; unter Macharadse taucht plötzlich auf der Karte für mich eine ganz neue Bezeichnung auf - „Gigant“ (Übersetzung: Riese, überdimensional). Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Ich werde stutzig.

oben: Karte von Gebiet Saganlug

unten: Kartenausschnitt: in der Mitte (links) - Kolchose Macharadse, unten (links) - Kolchose Macharadse und „Gigant“, Quelle: SOVLAB, Irakli Khvadagiani

Wir verabreden uns mit Irakli Khvadagiani für den nächsten Tag und möchten gemeinsam nach Sa- ganlug, in die ehemalige Kolchose Macharadse fahren. Er möchte uns alles zeigen und darüber berichten; wir freuen uns sehr und verabschieden uns. Den Rest des Tages nutzen wir, um durch die wunderschöne und sehr grüne Stadt Tbilissi zu bummeln und sie zu bestaunen. Sie erinnert uns vom Charme her an Italien.

Am frühen Morgen werden wir in unserem familiengeführten Hotel mit einem üppigen und sehr leckeren Frühstück von sehr netten Menschen verwöhnt und danach machen wir uns auf den Weg, in die Vergangenheit. Irakli Khvadagiani erzählt uns, dass das SOVLAB sich mit den Verbrechen des Stalinistischen Terrors befasst bzw. mit dem Aufdecken der Verbrechen unter dem Sowjetregime. Ich denke, dass so etwas erst mit dem Zerfall der Sowjetunion möglich geworden ist und sage, dass ich es toll finde, dass es Menschen gibt, die so etwas machen, denn das ist auch für die kommenden Generationen sehr wichtig. Außerdem sollte man die Geschichte so darstellen, wie sie sich tatsächlich zugetragen hat und nichts beschönigen oder – wie es im Moment in Russland geschieht – die Gräueltaten der Diktatoren zu rechtfertigen!

… Ich muss an meine Oma denken, die häufig gesagt hat: „Ich habe vor meinem Tod nur einen einzigen Wunsch, ich möchte mich vor der Regierung nur noch einmal aussprechen und erzählen, was sie uns alles angetan haben!“

Wenn meine Oma wüsste, dass wir gerade durch Soganlug fahren, uns dem Ort Macharadse nähern und ich ihr ganz nah bin… .

Fahrt durch Soganlug, der Vorort von Tbilissi

Wir halten an und ich frage, wo die Kolchose Macharadse war, denn viel sehe ich nicht, nur ein paar Häuser und ein langes einsames Feld mit den Bergen im Hintergrund.

Irakli Khvadagiani erklärt uns, dass da früher der Ort Macharadse bzw. „Gigant“ war und dass es ein Lager war, wo man alle Deutsche aus den deutschen Dörfern im ganzen Lande zusammengetrieben hat, mit einem Ziel, sie 1941 zwangsweise zu deportieren.

von links nach rechts: Elisabeth Ihmels, Irakli Khvadagiani, der ehemalige Ort der Kolchose Macharadse bzw. des Lagers „Gigant“

Es ist für mich ein Schock, so dass ich erst viel später begreife, nachdem wir wieder zu Hause, in Deutschland sind, dass meine Mama, in einem Internierungslager geboren wurde.

Irakli Khvadagiani zeigt uns auch, wo das ehemalige Gebiet des Militärs war, in dem vermutlich 10.000 Menschen ermordet wurden und in dem sie Massengräber vermuten. Das NKWD (Volkskommissariat für innere Angelegenheiten (Geheimdienst, Geheimpolizei)) war direkt hinter dem Lager „Gigant“ stationiert und ich hoffe nur, dass mein Opa nicht hier erschossen wurde.

Elisabeth und Rolf Ihmels

hinter uns: das ehemalige Gebiet des Militärs, wo das NKWD stationiert war und wo man annimmt, dass sich in diesem Bereich Massengräber befinden

Ich schaue fassungslos in das unendlich leere Feld und verstehe, warum von „Gigant“ nicht mehr so viel übrig ist und alle Spuren der Gräueltaten verwischt und verschwunden sind… .

Das ehemalige Gebiet „Gigant“ von oben

Um alles noch einmal besser sehen zu können, steigen wir, unter Iraklis fachlicher Schlangenschutz- Einweisung, auf einen hohen Berg und bekommen somit einen guten Überblick.

Das ehemalige Gebiet der Kolchose Macharadse von oben

… ich muss das alles verarbeiten und schlage meinem Mann vor, dass wir nachmittags das Pantheon in Tiflis besuchen sollten, wo unter anderen russischen Schriftstellern und Diplomaten, Alexander Griboedow, der in Georgien gelebt hat und mit der georgischen Prinzessin Nina Tschawtschawadse verheiratet war, zusammen mit ihr beerdigt ist.

Ein alter Mann bewacht das Grab der beiden. Er erzählt sehr spannend und interessant deren Liebesgeschichte. Aber plötzlich holt mich die Vergangenheit doch wieder ein, denn ich erfahre, dass in der Kapelle über der Gruft der beiden Eheleute Griboedow, Stalin persönlich heiratete. Mir stockt das Herz… . Der alte Mann erzählte weiter von Griboedows Tod in Teheran und fügt hinzu: „Man solle an die Worte eines alten unbekannten weisen Autors denken: „Es gibt keine guten oder schlechten Völker, sondern gute oder schlechte Menschen!“ “

… ich denke darüber nach.

Elisabeth Ihmels am Grab des russischen Schriftstellers Alexander Griboedow und seiner Frau, Nina Tschawtschawadse, Pantheon, Tbilissi

Morgen erfahre ich die ganze Wahrheit, wie es wirklich war. Hat meine Oma mir das alles erzählt, war es genauso wie sie berichtet hat, was ist mit Opa passiert, haben sie ihn tatsächlich erschossen? So viele Fragen gehen mir durch den Kopf und ich kann ganz schlecht schlafen. Am nächsten Morgen bin ich schon ganz früh wach und sehr aufgeregt.

Wir freuen uns, dass Irakli, den wir mittlerweile duzen, uns begleitet, denn das lindert ein wenig die Aufregung, auch bei dem Passieren des Eingangs des Ministeriums für Inneren Angelegenheiten in dem das ehemalige KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv lagert. Wir müssen uns ausweisen und eintragen, werden fotografiert, durchsucht und müssen unsere Handys und Kameras abgeben. Das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, ich bekomme Gänsehaut am ganzen Körper und fühle mich in das russische Überwachungssystem versetzt. Meine Beine zittern ein wenig und ich sehe, dass es meinem Mann auch nicht gut geht.

Ich denke: „Es ist egal, denn ich bin so viele Kilometer hierhergereist und so viele Jahre habe ich gebraucht, ganz egal, was kommt, ich will jetzt alles wissen… !“

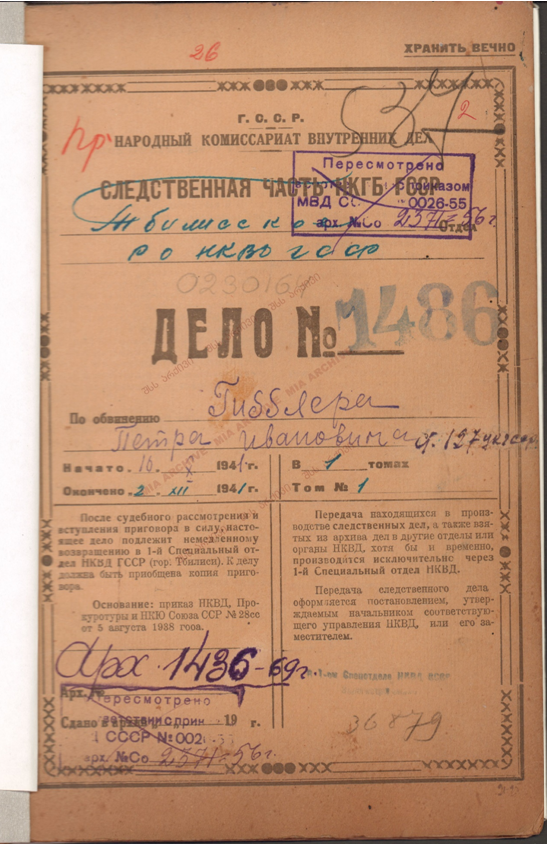

… und endlich ist es soweit, wir, Irakli und ich, blättern ganz behutsam die Akte meines Opas durch, den ich nie kennengelernt habe.

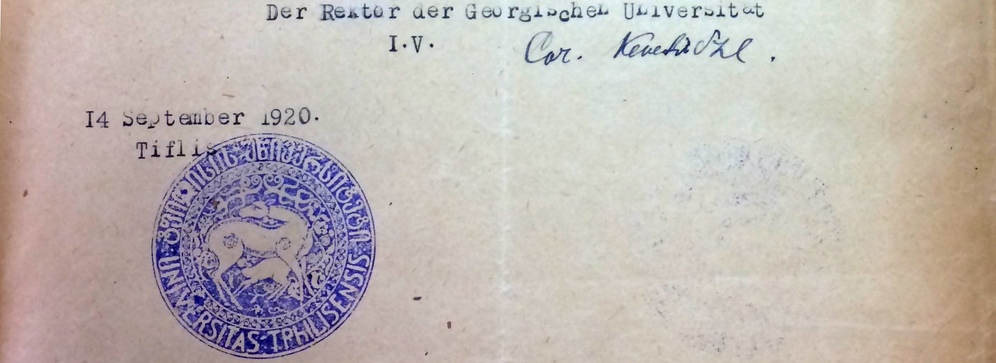

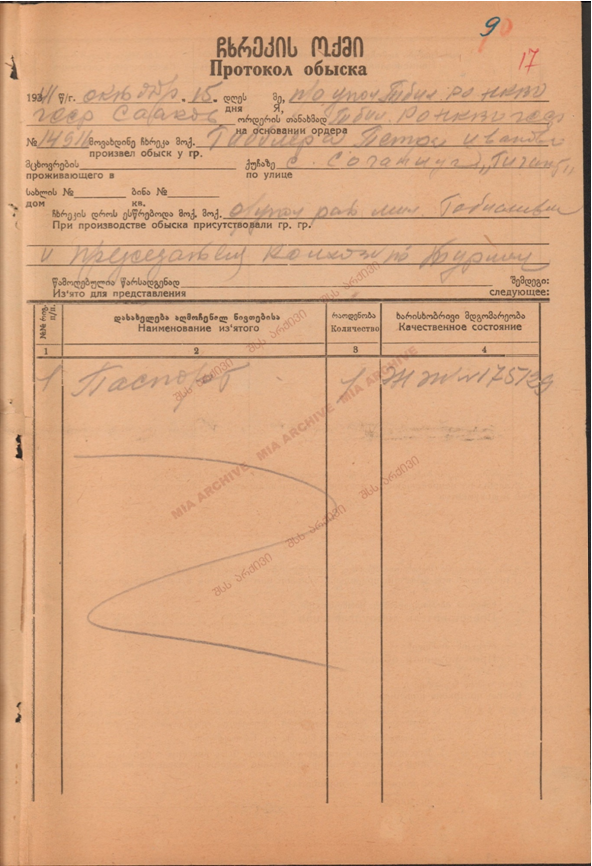

Personalakte von Giebler Peter Iwanowitsch (russisch: Gibbler Petr Iwanowitsch) Nr. 1486 (angelegt am 16.10.1941, Umfang – 1 Band)

Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

Ich bin so aufgeregt, dass ich einiges nicht verstehe und ich bin dankbar, dass Irakli mir vieles vorliest und erklärt. Ich versuche noch - das Wichtigste - meinem Mann zu übersetzen, damit er es notiert, denn ich weiß gar nicht, ob wir alles kopieren dürfen. Wir sitzen in einer Reihe an einem Tisch. Auf uns ist eine Videokamera gerichtet und ich habe ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch.

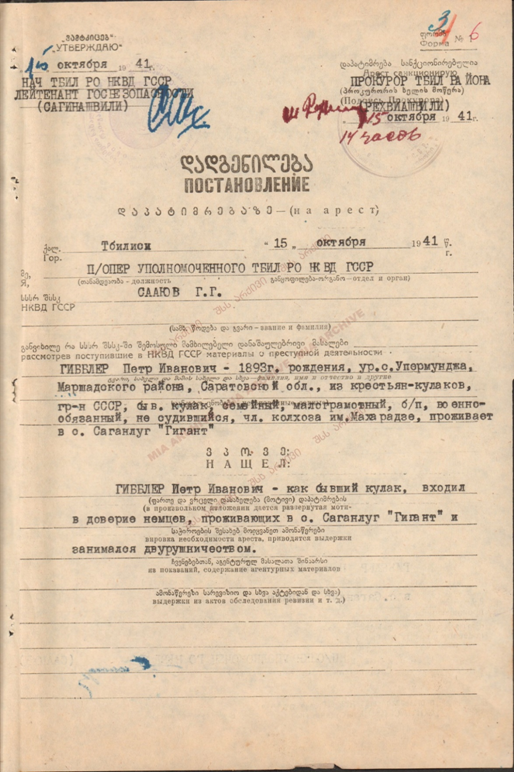

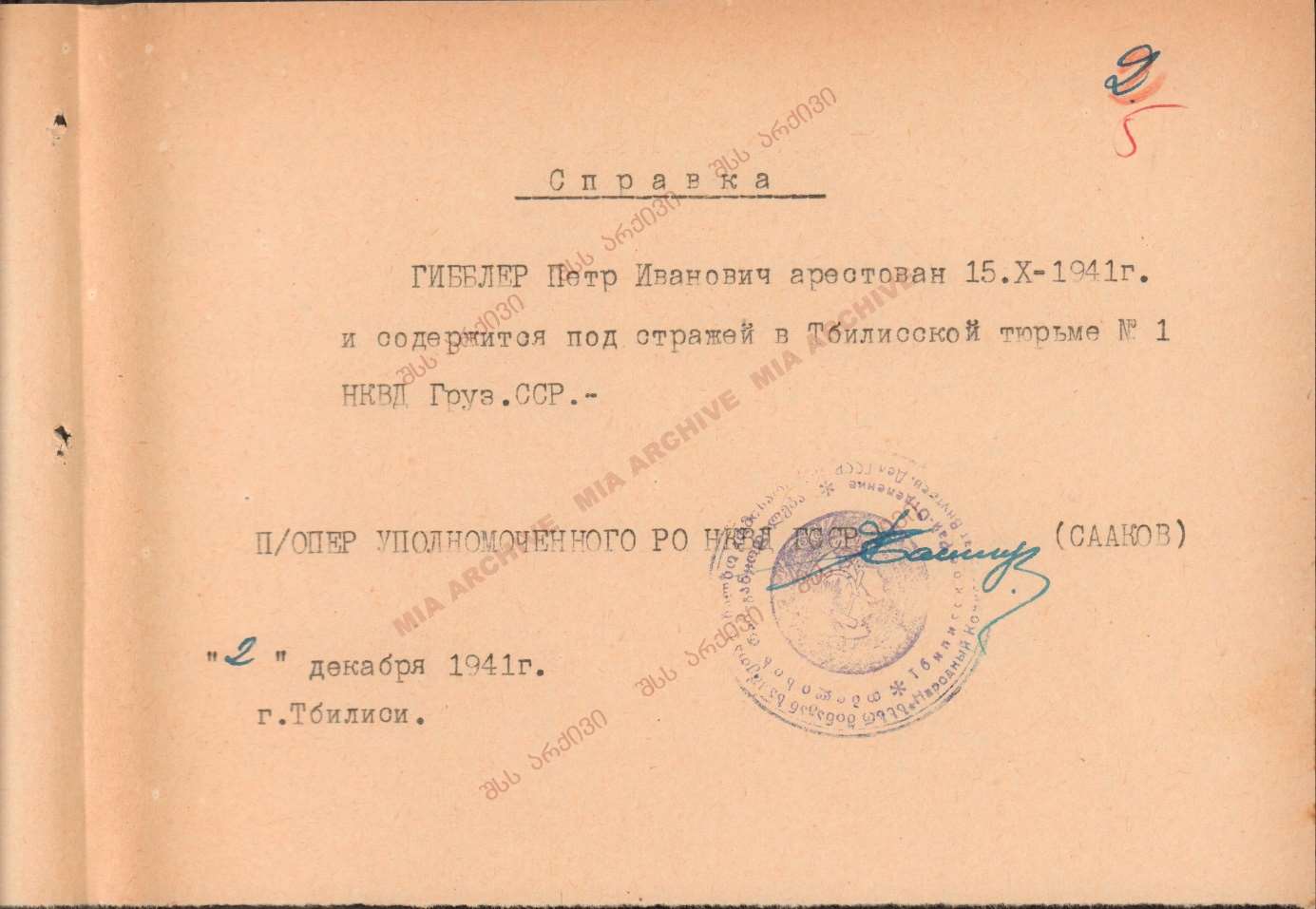

Die Geschichten meiner Oma bejahen sich – mein Opa wurde am 15.10.1941 verhaftet, da war meine Mama erst sieben Monate alt.

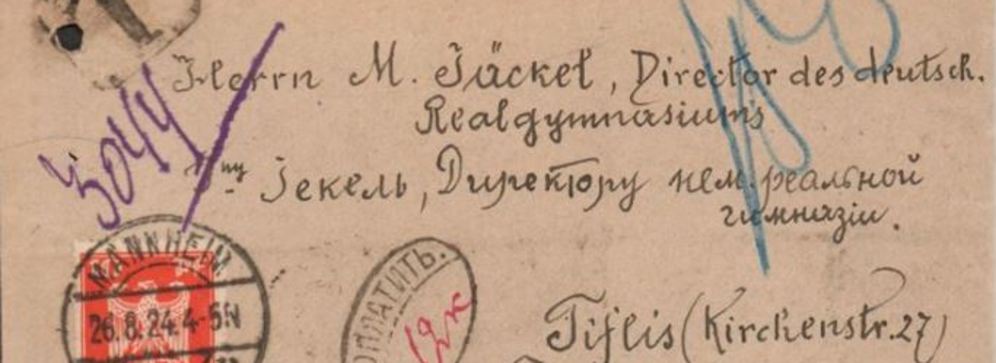

Haftbescheinigung (2. Dezember 1941), dass Giebler Peter Iwanowitsch am 15.10.1941 verhaftet wurde und sich unter Bewachung in dem Gefängnis Nr. 1 der Stadt Tbilissi befindet (NKWD der GSSR (Volkskommissariat für Inneres (Hauptverwaltung für Staatssicherheit)) der Georgischen Sowjetischen Sozialistischen Republik), Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

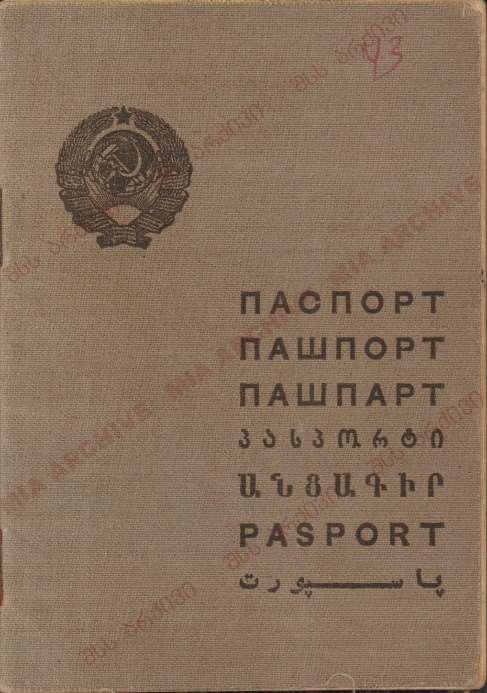

Was ich nicht wusste, dass es noch eine Durchsuchung gab, bei der Opas Pass konfisziert wurde; sie wurde am gleichen Tag durchgeführt. Wir öffnen den Pass und ich erkenne auf dem Passfoto meinen Opa Giebler, von dem ich ein Bild zu Hause habe, kein Zweifel.

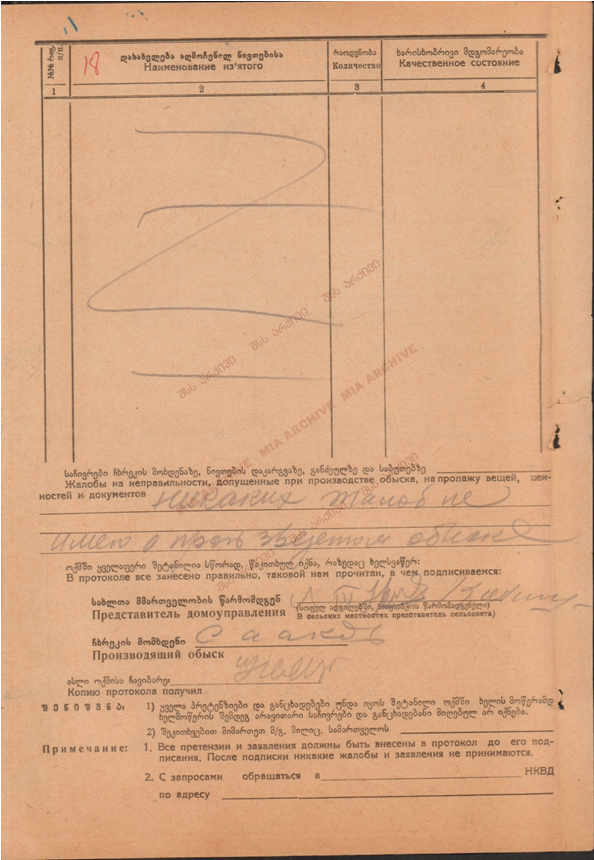

Durchsuchungsprotokoll, S. 1 - vom 15.10.1941

Die Durchsuchung führte Saakov, in Anwesenheit von 2 weiteren Personen durch und zwar bei Giebler Peter Iwanowitsch, in der Siedlung Soganlug, „Gigant“. Dabei wurde Opas Pass konfisziert

Durchsuchungsprotokoll, S. 2, Unterschriften: Person, die die Durchsuchung durchgeführt hat: Saakov, zwei Personen, die dabei waren und die Unterschrift der Person, die eine Kopie des Protokolls erhalten hat: Gibler (in Deutsch unterschrieben), mein Opa

Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

Wir öffnen den Pass und ich erkenne auf dem Passfoto meinen Opa Giebler, von dem ich ein Bild zu Hause habe, kein Zweifel – das ist ER!

oben: Umschlag des Passes

unten: Angaben zur Person: Giebler Peter Iwanowitsch, geb. 1893, in Obermonjou, Marxstadt,

Arbeiter, wohnt in Tbilissi, Siedlung Soganlug

Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

oben: Pass mit dem Foto von Peter Giebler

unten, links: Mein Bild von Opa Giebler (gemalt - ca. 1930)rechts: Foto aus dem Pass von 1939 (vergrößert)

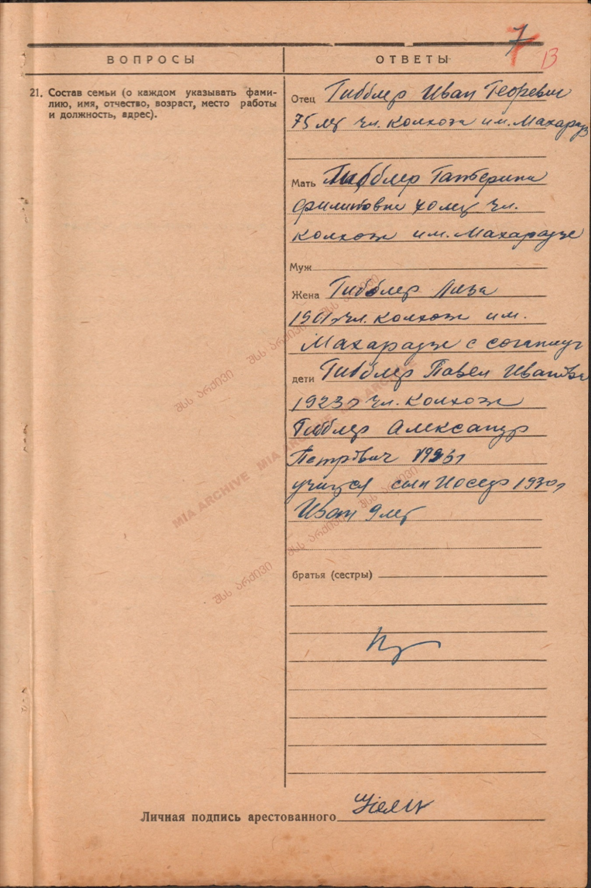

In der Akte sind neben meiner Oma, Giebler Lisa, auch die Kinder aufgeführt, ihre Kinder Alexander (geb. 1923) und Johannes (geb. 1932) aus ihrer ersten Ehe mit Klemens Giebler, dem jüngeren Bruder von Peter Giebler und die Kinder Paul (geb. 1923) und Josef (geb. 1930) aus der ersten Ehe ihres zweiten Mannes Peter Giebler. Ihr gemeinsames Kind – meine Mama, Katharina Giebler, (geb. 1941) taucht nicht auf. Die Schwiegereltern, Giebler Johannes (75 Jahre) und Katharina Philippowna Giebler sind auch in ihrem Haushalt aufgeführt. Sie stehen plötzlich alle vor meinem inneren Auge und sehen gerade zu, wie ihr Vater, Ehemann und Sohn abgeholt wird und weinen bitterlich…

Familienliste, unterschrieben von Peter Giebler: Angaben zum Vater, zu der Mutter, zu der Ehefrau und zu den Kindern, Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

Neu ist für mich, dass Opa eine Vereinbarung am 20.06.1941 unterschrieben hat, dass er andere Mitmenschen ausspionieren soll. Er soll sich unter der Bevölkerung in Soganlug, „Gigant“ umhören und wenn irgendwelche „antisowjetische Äußerungen“ fallen, dies sofort melden.

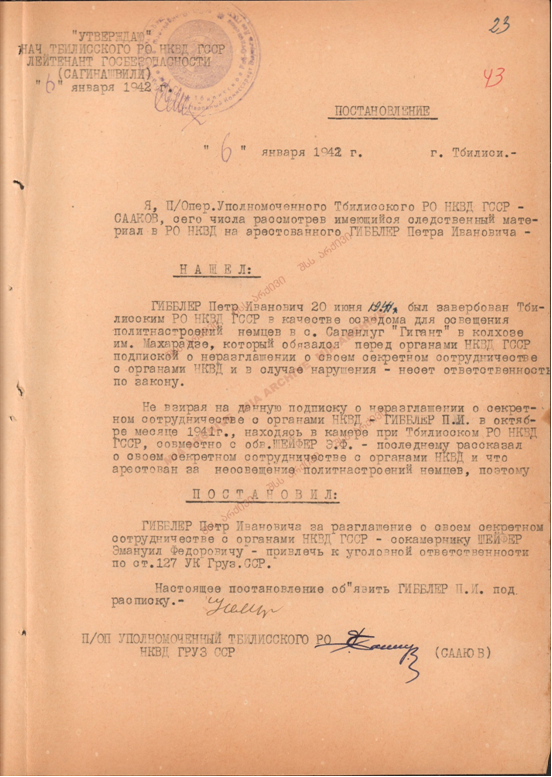

Beschluss vom 6.01.1942, unterschrieben von dem Abgeordneten der Kreisverwaltung des NKWD der Georgischen SSR (Volkskommissariat für Inneres der Georgischen Sowjetischen Sozialistischen Republik): Saakow

Vereinbarung vom 20.06.1941 zwischen Giebler Peter Iwanowitsch und der Kreisverwaltung des NKWD der Georgischen SSR, Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

Diesem, von ihm unterschriebenen „Vertrag“ hat er sich jedoch widersetzt und keine einzige Meldung gemacht.

Daraufhin wurde er am 15.10.1941 verhaftet (nachts abgeholt) und man beschuldigte ihn, den beiden Seiten zugespielt zu haben.

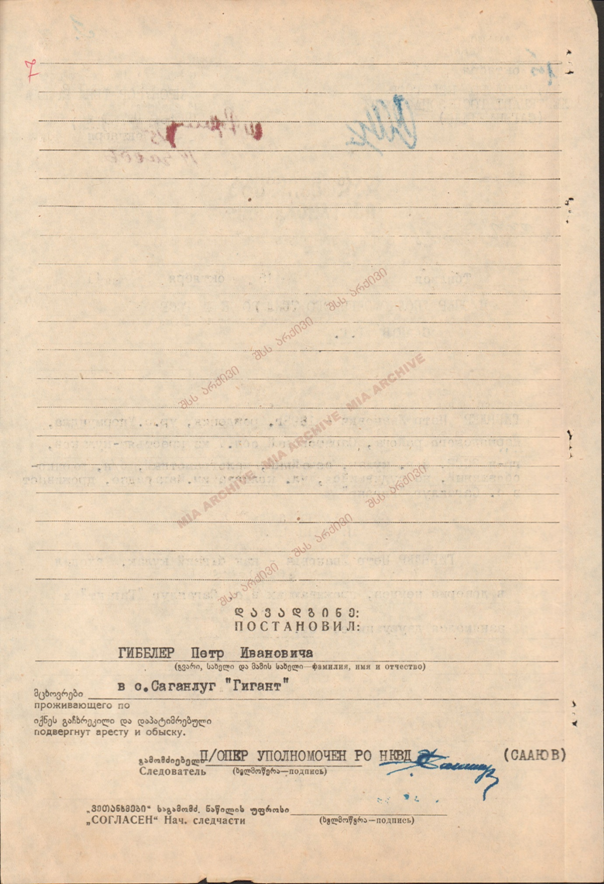

Beschluss des Abgeordneten der Kreisverwaltung des NKWD der Georgischen SSR Saakow

vom 15.10.1941 zur Verhaftung auf Grund der Beschuldigung des Giebler Peter Iwanowitsch,

beiden Seiten zugespielt zu haben

Beschluss, S. 2 – Giebler Peter Iwanowitsch, wohnhaft in Saganlug, „Gigant“, zu verhaften und eine Durchsuchung durchzuführen, Unterschrift: Saakow, Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

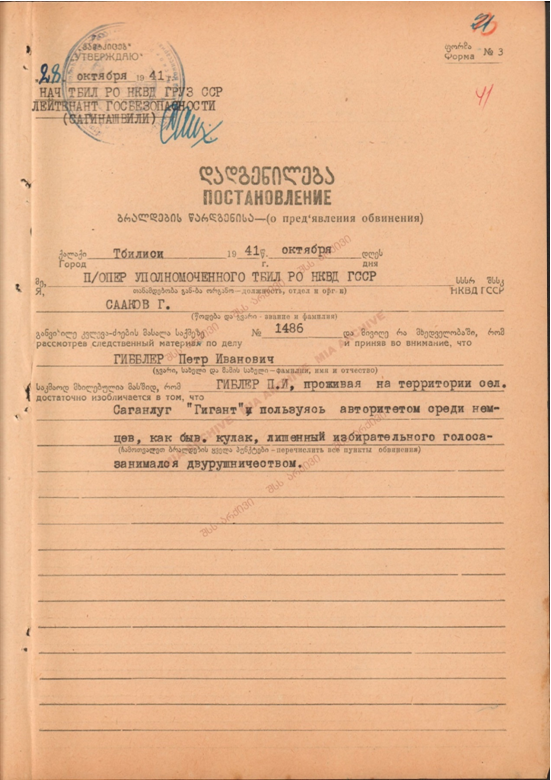

Laut des Beschlusses vom 28.10.1941 soll mein Opa nach § 58-10-23 UK GSSR verurteilt werden. Irakli erklärt mir, dass es bedeutet, dass er als politisch sehr gefährlich eingestuft wird und zu einem „antisowjetischen Element“ zählt.

Beschlusses vom 28.10.1941 des Abgeordneten der Kreisverwaltung des NKWD der Georgischen SSR Saakow, Beschuldigung des Giebler P. I. des Zuspielens der beiden Seiten

Beschluss, S. 2 - Verurteilung nach § 58-10-23 UK GSSR, Unterschrift: Saakow

Der Beschluss wurde Peter Giebler am 28.10.1941 mitgeteilt, Unterschrift: Giebler

Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

Ich erfahre, dass mein Opa nicht vorbestraft ist, dass er in keiner Partei war und auch nicht in der Armee, dass er ein Bauer ist, keine Bildung besitzt und in der Kolchose Macharadse seit 1937 arbeitet. Ich denke an meine Oma, die 1937 auch nach Macharadse gebracht wurde und dass sie 1938 Peter Giebler geheiratet hat. Als Wohnadresse wird Soganlug, „Gigant“ genannt. Jetzt sehe ich schwarz auf weiß die Bezeichnung „Gigant“!

Schon beim ersten Verhör am 16.10.1941 teilt mein Opa mit, dass er nichts gemeldet habe, da es nichts zu melden gab und er nichts gehört habe, was „antisowjetisch“ klang. Mir fällt auf, dass bis das zweite Verhör stattfindet, fast 2 Monate vergehen. Erst viel später, erst als ich wieder von Georgien zurück zu Hause bin und mir Opas Akte noch einmal genauer anschaue, fällt mir auf, dass man zuerst ein Verhör mit dem Mitinsassen Emanuel Fjodorowitsch Schejfer, (geb. 1896) am 05.12.1941 durchgeführt hat, bevor man wieder Peter Giebler am 08.12.1941 verhörte.

Mir wird bewusst, dass man vier Männer: Graf, Siebert, Schejfer und Trupp, die mit Opa in einer Zelle saßen, gegenseitig ausgespielt hat. So wurde Schejfer schon am 5.12.1941 befragt, ob Peter Giebler, ihm erzählt habe, warum man ihn verhaftet habe. Er teilte mit, dass Opa ihm sagte, dass er als geheimer Agent der RO NKWD GSSR (Kreisverwaltung des Volkskommissariats für Inneres der Georgischen Sowjetischen Sozialistischen Republik) dienen sollte, dass er spionieren und denunzieren soll. Da er dies nicht tat, hat man ihn verhaftet. Da Opa jedoch unterschrieben hatte, keinem von seinem Auftrag zu berichten, sonst wird es gerichtliche Konsequenzen haben, konnten sie meinen Opa beschuldigen, ein Staatsgeheimnis verraten zu haben.

Dies teilte man ihm am 09.12.1941 beim dritten Verhör mit. Es wurde mitgeteilt, dass Schejfer Emanuel, Opas Mitzelleninsasse, bestätigen kann, dass Peter Giebler, ihm auf die Frage, warum er verhaftet wurde, den Grund mitgeteilt hat und man habe vor, eine Gegenüberstellung der beiden durchzuführen.

Ich staune, dass Opa beim Verhör ganz standhaft bleibt und alles verneint und mit der Gegenüberstellung einverstanden ist. Die Gegenüberstellung findet noch am gleichen Tag statt. Ich zittere an ganzem Leibe und kämpfe mit Tränen. Was muss es für meinen Opa bedeutet haben? Er bliebt ganz ruhig und nachdem Herr Schejfer seine Aussage wiederholt, bleibt Peter Giebler bei seiner… .

… mir fällt auf, dass mein Opa jedes Verhör, Protokoll und jede Bescheinigung immer in Deutsch unterschreibt - mit „Giebler“!

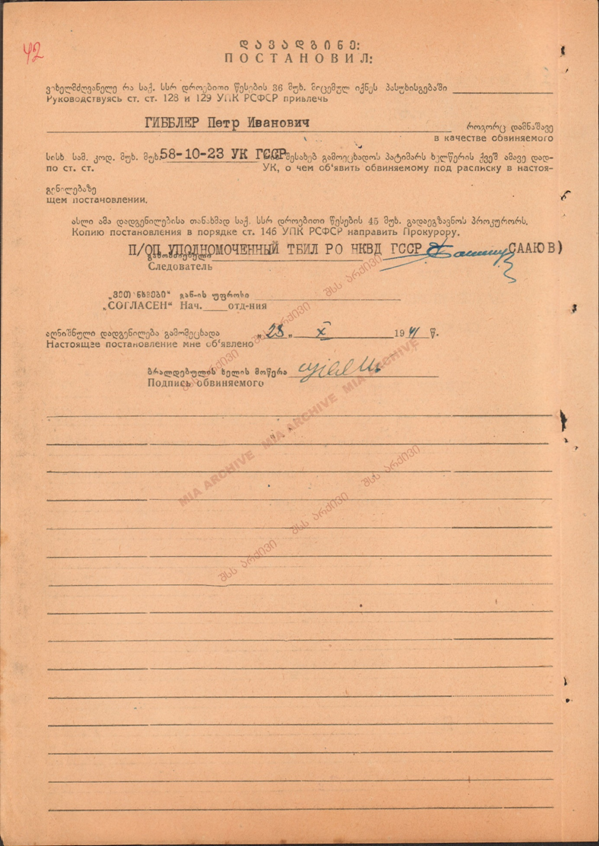

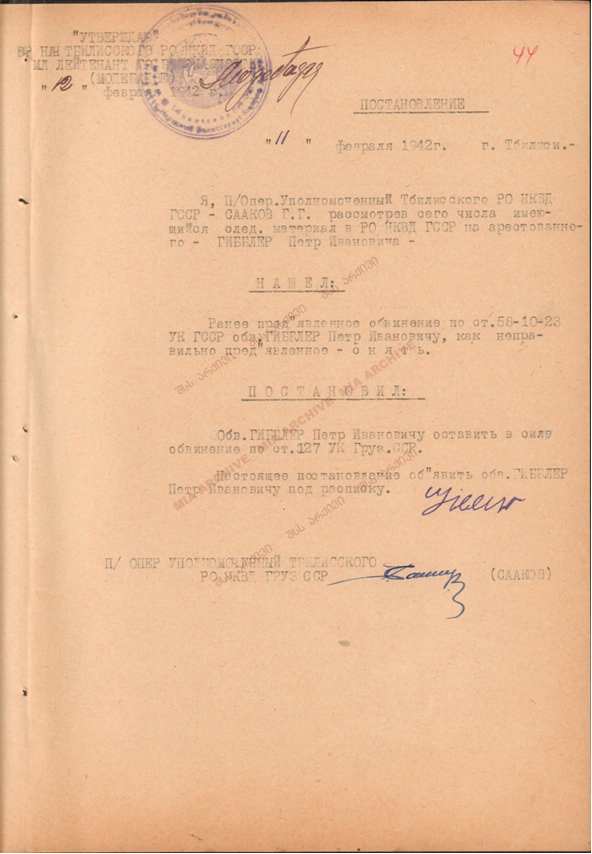

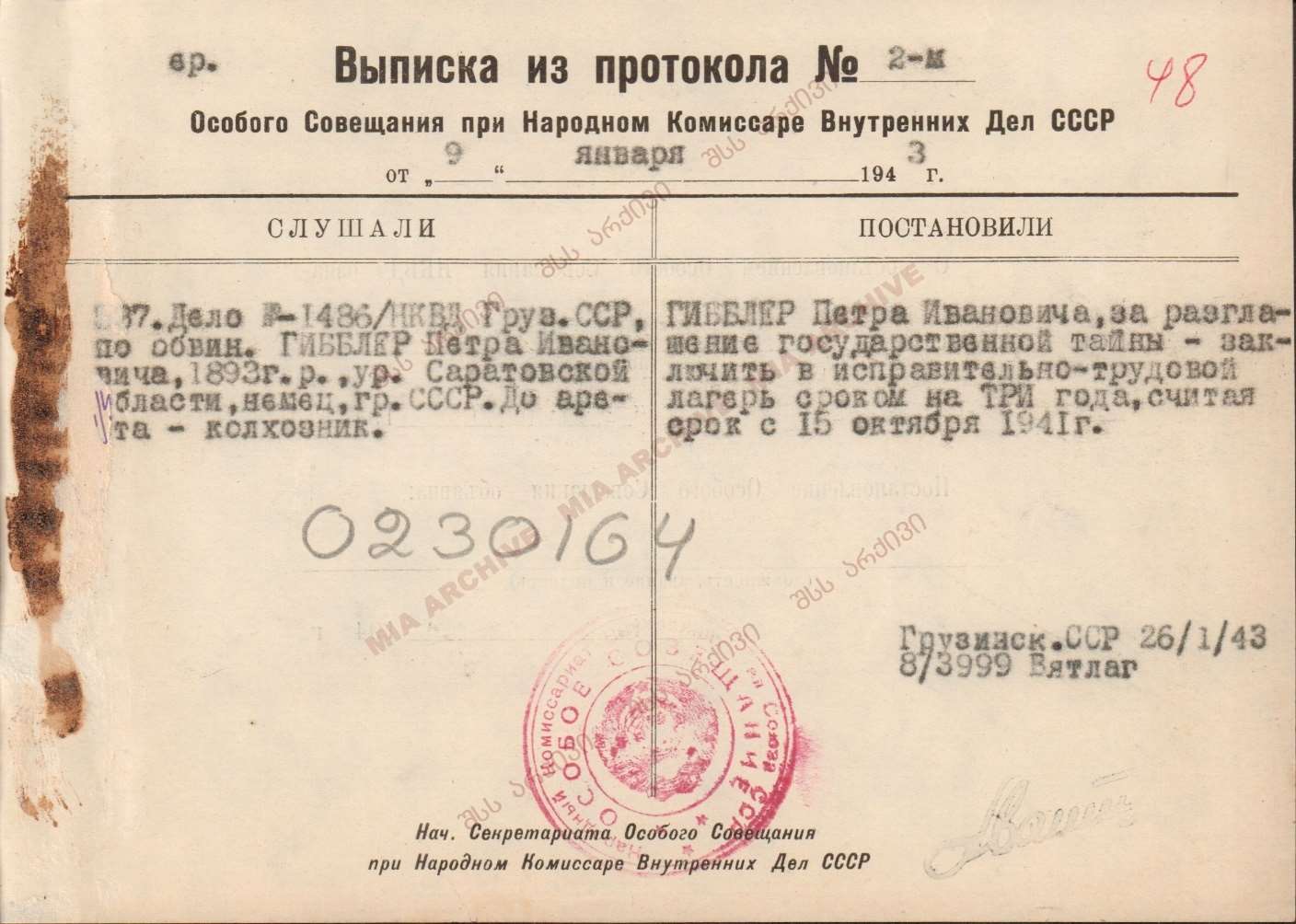

Nach der Gerichtsverhandlung am 12.02.1942 wird die Verurteilung nach § 58-10-23 UK GSSR aufgehoben und durch § 127 UK GSSR ersetzt (als Verurteilung durch das Mitteilen eines Staatsgeheimnisses).

Beschluss vom 12.02.1942 Aufhebung der Verurteilung des Giebler Peter Iwanowitsch nach § 58-10-23 UK GSSR und Ersetzung der ursprünglichen Verurteilung durch die Verurteilung nach § 127 UK GSSR (als Verurteilung durch das Mitteilen eines Staatsgeheimnisses), unterschrieben von Giebler und Saakow, Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

Herr Schejfer konnte zu der Gerichtsverhandlung nicht erscheinen. Wir sind verwundert und Irakli holt die Akte von Schejfer Emanuel. Wir stellen fest, dass er nicht kommen konnte, da er mittlerweile verstorben war.

Ich weiß auch nicht, ob mein Opa ihm das tatsächlich gesagt hat oder nicht. Eins ist klar, dass jeder aus der Zelle über den anderen ausgefragt wurde. So auch mein Opa:

Am 08.12.1941 über Iwan Andreewitsch Graf, ob Opa bekannt sei, dass er im Jahr 1934 für die antisowjetische Agitation verhaftet war? Am 13.02.1942 wird gefragt, ob er über Siebert und Graf wüsste, dass sie in Gigant antisowjetische Propaganda betrieben haben? Mein Opa hat immer alles verneint; dies erfüllt mich mit Stolz. Ganz besonders bin ich stolz darauf, dass nicht nur bei meinem Opa, sondern auch in der Akte meines Uropas, Konradi Raimund, unter der Rubrik, ob man die beiden für die sowjetische Propaganda einsetzen kann, „net“ („nein“) steht, bei meinem Uropa, Raimund Konradi, sogar „NET“ („NEIN“) großgeschrieben und durch „ni w koem slutschaje“ („auf keinen Fall)“ ergänzt!

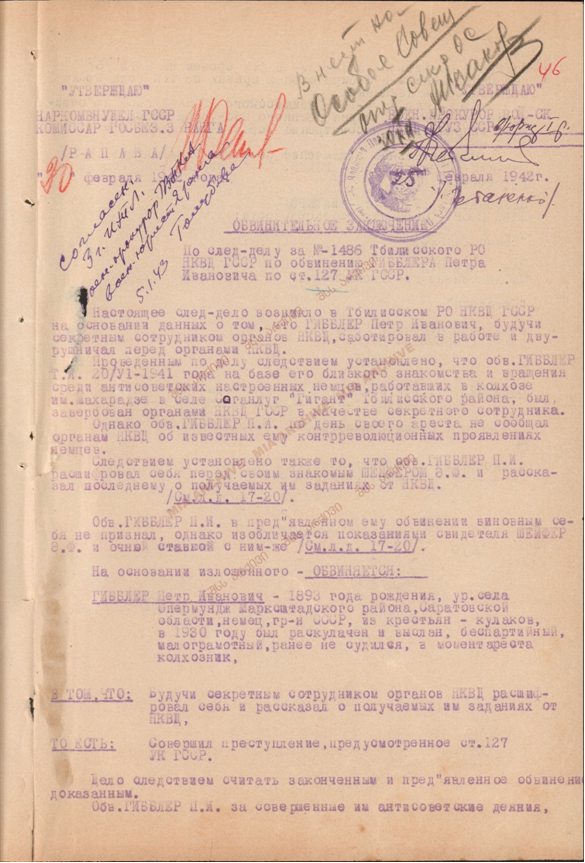

Am 25.02.1942 wird beschlossen, Peter Giebler zu 5 Jahren Freiheitsstrafe im ITL (Besserungsarbeitslager) WjatLag in Nordrussland zu verurteilen, mit anschließendem dreijährigen Wahlrechtsverbot.

oben und unten: Beschluss vom 25.02.1942:Peter Giebler soll (nach § 127 UK GSSR - Verurteilung durch das Mitteilen eines Staatsgeheimnisses) zu 5 Jahren Freiheitsstrafe im ITL (Besserungsarbeitslager) WjatLag in Nordrussland, mit anschließendem dreijährigen Wahlrechtsverbot verurteilen werden, Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

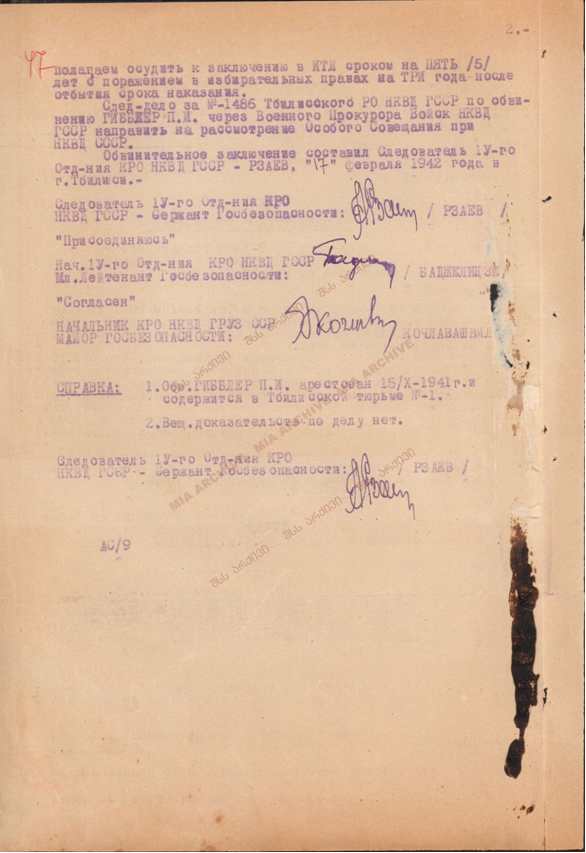

Dies wird am 09.01.1943 (durch den Sonderausschuss des Volkskommissariats für Inneres der UdSSR) in 3 Jahre ITL (Besserungsarbeitslager) WjatLag in Nordrussland gewandelt.

Auszug aus dem Protokoll Nr. 2: Umwandlung des Beschlusses vom 25.02.1942 (5 Jahren Freiheitsstrafe im ITL (Besserungsarbeitslager) WjatLag in Nordrusslan) in 3 Jahre ITL (Besserungsarbeitslager) WjatLag in Nordrussland, angefangen mit dem Datum - 15.10.1941 (9.01.1943 – Sonderausschuss des Volkskommissariats für Inneres der UdSSR), Quelle: KGB (Komitee für Staatssicherheit) Archiv, Tbilissi

Aber dies hat mein Opa nicht erlebt, denn er verstarb am 30.07.1942, wie ich eingangs schrieb, in Tiflis im Krankenhaus des Gefängnisses. Ein Bekannter von meiner Oma, der auch mit Peter Giebler im Gefängnis in Tbilissi war, hatte ihr erzählt, dass er einmal unseren Opa auf dem Flur gesehen hat. Opa konnte kaum gehen und zog eine Decke hinter sich her. Unser Bekannter fragte ihn: „Na, Peter, was ist denn mit dir los, du schleifst ja deine Decke hinter dir her… ?“ Darauf erwiderte mein Opa: „Ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft!“

Womit ich gar nicht gerechnet habe, dass wir in den Akten bzw. in den Computerakten auch meinen Uropa, Raimund Iosifowitsch Konradi, geb. 1870 in Obermonjou, finden. Er hatte sich den falschen Nachnamen Boss angeeignet. Irakli sucht und findet plötzlich meinen Uropa unter diesem falschen Namen: Boss, Klimentij Michajlowitsch. Die Namensänderung hatte mein Urgroßvater vorgenommen, um mit den falschen Papieren 1929/1930 von der Wolga aus nach Kuban‘ und 1932 dann nach Georgien zu fliehen. Er wohnte - laut der Akte - mit der gesamten Familie (bis zur seiner Verhaftung 1937) in Kachetien, in Mukuzani und arbeitete in der Sowchose Muchjanskij. (heute: Ort Segani)

Ich denke, dann müsste auch meine Oma da gewesen sein.

Irakli Khvadagiani findet auch die drei Söhne von Raimund Konradi, Omas Brüder: Josef, Raimund und Johannes. Den Onkel Johannes erkenne ich auf dem Foto in der Akte und denke plötzlich an die Schildkröte, die er in seinem Garten hatte. Wir haben ihn in Dschambul, Station Tschju (Südkasachstan) mit meiner Oma (mit dem Zug) besucht, als ich ca. 9 Jahre alt war. Ja, die drei Brüder Konradi hatten die langen Haft- bzw. Lagerjahre überlebt und dem Onkel Josef ist es sogar gelungen, nach Deutschland zu fliehen. Gesprochen haben sie jedoch kaum darüber… .

Wir finden heraus, dass mein Uropa, Raimund Konradi, am 17.02.1937 in Taschkent im Gefängnis „SazLag“ zu 8 Jahren Besserungsarbeitslager „UchtPetschLag“, Station „Kotlas“ in Komi ASSR verurteilt wird und danach für fünf Jahre kein Wahlrecht haben sollte. Am 07.03.1937 sollte er im Lager ankommen, ist jedoch in den Ankunftslisten nicht zu finden. Irakli sagt mir, dass daher die Vermutung naheliegt, dass er bei der Etappierung, der „Reise“ ins Lager, unterwegs verstorben sei.

In den Deportationswaggonlisten (vom November 1941), die Irakli auch findet, ist die ganze Familie Peter Giebler aufgeführt und noch zwei Schwestern von meinem Opa (Giebler Agida und Eva), die aus Marienfeld kommen (Sartytschali/heute: Sartichala). Mir wird klar, dass Peter Giebler von 1930 bis 1937 in Marienfeld gewohnt hat. Unter den Waggonlisten fehlen jedoch meine Oma und meine Mama, die 8 Monate alt war. Ich denke daran, dass Oma mir erzählt hat, dass sie mit Mama draußen, auf einer Plattform saß, zwischen den Waggons und deshalb vielleicht gar nicht registriert war.

… später bringt mich mein Mann auf den Gedanken, dass es ganz offensichtlich ist, dass dafür verantwortlichen Regierungsstellen – als man meinen Opa verhaftet hat – wussten, dass er seine Familie nicht mehr wiedersieht, da im November, also nur einen Monat nach seiner Verhaftung, die Zwangsdeportation erfolgen sollte.

Ich bin überwältigt von der ganzen Information und davon, dass wir tatsächlich meinen Opa gefunden haben und kann es noch gar nicht wirklich glauben; bin jedoch mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, dass ich so viel Unterstützung und auch emotionalen Beistand von Irakli Khvadagiani bekommen habe! Ich denke, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann!

Es war ein langer Tag und ich kann ganz schlecht abschalten. Ich gehe in den kleinen Hotelgarten. Da kommt auch sofort die kleine Nachbarskatze, die uns jeden Morgen begrüßt, in der Hoffnung etwas Leckeres zu bekommen. Mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf, die ich schlecht sortieren kann. Warum hat Opa die Einwilligung zur Spionage und der damit erwünschten Denunzierung unterschrieben? Wurde er dazu gezwungen? Wollte er dadurch seine Familie schützen? Das macht mich alles sehr traurig. Was mussten die Menschen aushalten, auch emotional? Ich denke an Omas Vater, meinen Uropa, Raimund Konradi, den wir in den Akten im Computer gefunden haben. Er war gemeinsam, mit seinen drei Söhnen im Gefängnis. Was geht einem Vater dabei durch den Kopf in Bezug auf seine Kinder, denen er nicht helfen kann… .

… ich bekomme ein wenig Ablenkung, denn eine der Hotelmitarbeiterinnen hat Geburtstag und sie bietet uns ein Stück Torte an. Wir bedanken uns, finden das sehr nett und unterhalten uns ein wenig über das Land, die Menschen und die leckeren Speisen. Ich will wissen, wie die Speisen heißen und wie man sie vorbereiten kann.

Am vorletzten Tag unserer geplanten Zeit in Tiflis besuchen wir das Goethe-Institut und bedanken uns bei der Leiterin Natia Mikeladse-Bachsoliani für die Antwort bzw. für das Weiterleiten unserer E-Mail an das SOVLAB und sagen, dass wir unendlich dankbar sind für all die Hilfe und Unterstützung, die wir erlebt haben. Wir sprechen noch einmal über meine Familiengeschichte und ich sage, dass es bewundernswert ist, dass meine Oma ihren Lebensmut nicht verloren hat, obwohl sie so viele Traumata erlebt hat und es erstaunlich ist, wie hoch ihre Resilienz war! Frau Mikeladse-Bachsoliani bejaht dies und sagt, dass sie es auch – aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung bei den Menschen am Goethe-Institut – bemerkenswert findet!

Elisabeth Ihmels vor dem Goethe-Institut, Tbilissi

Wir berichten noch von unseren Erfolgen in dem „KGB Archiv“ und dass wir darüber hinaus noch mehr entdeckt haben als erwartet. Wir verabschieden uns und bedanken uns noch einmal ganz herzlich, gehen danach noch auf einen wunderbaren Trödel- und Kunstmarkt und holen - nach einigem Hin und Her bezüglich der Bezahlung - die von uns bestellten Kopien im Ministerium für Staatssicherheit ab. Durch den Besuch im Archiv, wissen wir jetzt viel mehr als vorher und da uns nicht viel Zeit in Tbilissi bleibt, beschließen wir am nächsten Tag spontan, die beiden Orte zu besuchen, die wir in den Akten meines Uropas, Raimund Konradi, entdeckt haben: Marienfeld (heute: Sartichala), in dem mein Opa, Peter Giebler, von 1930 bis 1937 gelebt hat und Mukuzani, Sowchose Muchjanskij, wo mein Uropa und so wie ich vermute auch meine Oma, Elisabeth Giebler, geb. Konradi von 1932-1937 waren. Um den Ausflug realisieren zu können, ruft mein Mann im Hotel in Kobuleti an, wo wir für paar Tage hinwollen und versucht, unsere Anreise um einen Tag zu verschieben und damit unseren Aufenthalt in Tbilissi um einen Tag zu verlängern. Wir sind glücklich, dass es klapp und fahren mit ganz viel Neugier und Aufregung nach Sartichala und Mukuzani.

In Marienfeld entdecken wir eine alte Kirche und ich stelle mir vor, dass hier Opas Familie, er mit seiner ersten Frau und den Kindern bestimmt häufig an Sonntagen im Gottesdienst war.

Elisabeth Ihmels vor der alten Kirche (auf dem Dorfplatz) in Sartichala (früher: Marienfeld)

Wir bewundern den schönen alten Dorfplatz mit den großen Bäumen und dem alten Brunnen und ich denke, dass ich hier auch wohnen könnte. Wir fragen die Einwohner, ob sie wüssten, wo sich ein alter deutscher Friedhof befindet und werden an das Dorfende geleitet. Wir staunen, denn wir finden tatsächlich einen deutschen Friedhof, der von einem netten Mann gepflegt wird. Er erklärt uns, dass dieser Friedhof unter Denkmalschutz steht.

oben: ein deutsches Grab aus dem 19ten Jahrhundert

unten: Elisabeth Ihmels auf dem deutschen Friedhof in Sartichala

Wir fragen nach Familie Giebler, denn wir vermuten, dass die erste Frau meines Opas, Monika Giebler, geb. Exner (1901-1938) hier liegen müsste. Diese Familie ist ihm jedoch nicht bekannt.

oben: Elisabeth Ihmels an einer Denkmalschutztafel des deutschen Friedhofs der ehemaligen deutschen Siedlungen: Marienfeld, Petersdorf und Freudental, die auf dem Gebiet des heutigen Sartitschala lagen

unten: Rolf und Elisabeth Ihmels vor einem ehemaligen deutschen Haus

Wir verweilen noch einige Zeit auf dem Friedhof und fahren dann weiter nach Kachetien und ich freue mich darauf, endlich den Weinkeller zu sehen, in dem meine Oma gearbeitet hat. Kurz vor Mukuzani halten wir an, steigen auf einen hohen Berg mit einem Kloster und bewundern das schöne Kachetien. Die Landschaft ist so überwältigend schön, dass ich weinen muss. Ich fühle, dass Oma sich hier unendlich wohl fühlen musste.

Elisabeth Ihmels, Blick von einem Berg auf Kachetien

Wir fahren weiter, müssen aber immer wieder anhalten, denn wir müssen einfach die farbenfrohen Blumenwiesen bestaunen, so intensive und wunderschöne Farben haben wir selten gesehen.

Die wunderschönen georgischen Blumenwiesen

Wir nähern uns Mukuzani und ich bin ganz aufgeregt und halte schon Aussicht nach den Weinfeldern. In Mukuzani besuchen wir den alten Friedhof, finden jedoch keine deutschen Gräber. Wir sprechen die Einheimischen an und sie erklären uns, dass wir im Nachbarsort Segani suchen müssen und dass die Wolgadeutsche da in der Sowchose Muchjani (Muchjanskij) gearbeitet haben. Diese Sowchose existiert jedoch nicht mehr. Man hatte in dieser Sowchose auf den Weinfeldern gearbeitet und das Chateau Zegaani (Schloss Zegaani) mit Wein versorgt.

Elisabeth Ihmels, Einfahrt in das Dorf Mukuzani